Momenti di gloria

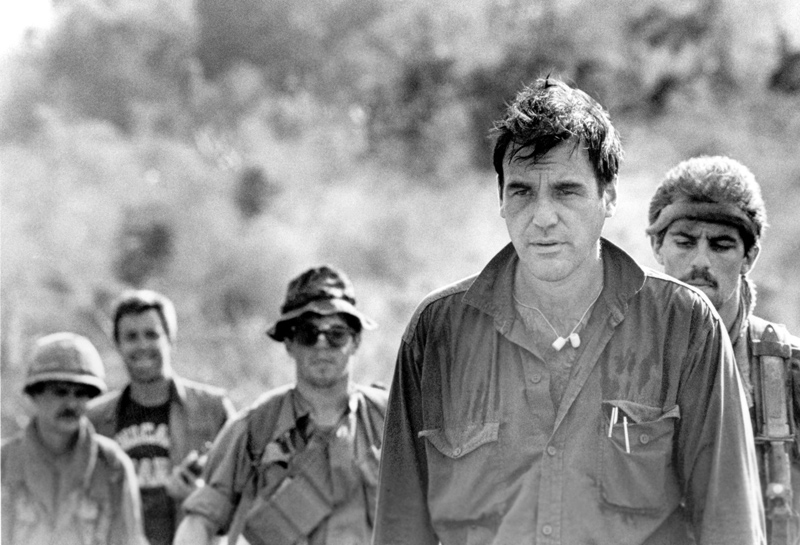

Chasing the Light: Writing, Directing, and Surviving Platoon, Midnight Express, Scarface, Salvador, and the Movie Game, l’autobiografia del total film-maker nordamericano Oliver Stone, oggi 73 anni, dedicata ai suoi primi 40 anni, culminati nel 1987 con la doppietta Oscar “film-regia” che consacrò il vietfilm Platoon, è un volumone di oltre 500 pagine. Diviso in 10 capitoli, si legge in trance, come rapiti da una serie tv che non si riesce ad interrompere e ci conquista e ci sorprende dal primo all’ultimo episodio. Non improbabile dunque una “seconda, terza stagione”, visto che ci si ferma a prima di JFK e Natural Born Killers e Wall Street.

Il libro magnetizza la nostra attenzione, intanto, perché è una versione radical della “via americana alla gloria”, sorprendente per un ex marine, bianco ma non wasp, partito volontario nella giungla asiatica in missione patriottica, diventato amico dei commilitoni neri che prima lo chiamavano con disprezzo “honky” (l’equivalente rovesciato di nigger) e che confessa di aver votato nel 1980 per “l’imbecille Reagan”, come lo definirà suo padre.

Un “tragitto verso il successo”, la luce, quello dello sceneggiatore di Fuga di Mezzanotte, che non amava, e Conan il barbaro, mai polemico con il format di un genere letterario che tira, e obbligatorio per avere un bel posto assicurato in libreria.

D’altra parte il biopic è una sua vera ossessione: Putin, Chavez, Castro, Snowden, Nixon, John Kennedy, Jim Morrison, Alessandro Magno, Evita, Ron Kovic...

Molto criticato quando si dedica alle altre grandi personalità della storia, anche se Rossellini aveva indicato la tensione didattica non eurocentrica come indispensabile nella fase di analfabetismo mediatico che ancora viviamo e soffriamo, ecco che Stone brilla quando mette in discussione, senza sovrapporsi ad altri, la sua prima persona singolare maschile e non rischia di confondersi con il 'Napoleone' di turno. E dunque questa “gloria” è ostinatamente cercata con ogni mezzo necessario e raggiunta nonostante ostacoli di ogni tipo. Il divorzio traumatico dei genitori, lui ebreo brooklynese (vero cognome che papà modificò “Silverstein”), lei francese montanara savoiarda e cattolica; lui repubblicano, genuflesso al complesso militare-industriale e lei irrefrenabile macchina della seduzione charmant e dell’umorismo piccante; lui che finirà addirittura vicepresidente della Lehamn Bros, ma lo addestrerà a scrivere storie e alla droga ‘cinema’ fin da cucciolo, e lei elegantona come Myrna Loy che insegna al piccolo Oliver la paura boia dei francesi per il “lupi”. E intanto, come il marito, collezionava amanti.

E poi. La guerra perduta in Vietnam, che lui scoprirà essere stata in buona sostanza una indagine di mercato commissionata a McNamara per minimizzare il numero dei morti Usa, fatto inevitabile per una potenza imperiale (dai 52 mila della Corea si passa a 34 mila in Vietnam, hurrà!). I crolli psicofisici esistenziali. I fallimenti professionali (i primi due romanzoni sul Vietnam, respinti). Le imboscate dei finti amici. Le macchinazioni nemiche sui set dei primi fiaschi. Gli autolesionismi. Gli errori artistici e matrimoniali. Le fughe lisergiche e beat (fa il mozzo, va in Messico, insegna in sud est asiatico prima di tornarci per sparare, le avventure con la droga...). Le tante sfortune e zuffe (con Al Pacino che rovina Scarface, con James Wood che fa la signorina sul set di Salvador e rischia di far saltare tutto il progetto).

Avvince il libro anche, ovviamente, per la qualità di scrittura che un pregiato sceneggiatore hollywoodiano “unto dal signore” e rampollo di Yale (non senza intralci) come lui, certo sa far esplodere anche nel genere letterario commerciale principe in Usa, che è appunto la biografia senza pudori o non autorizzata o l’autobiografia.

Infine piace l’ostentato anticonformismo politico che ha portato il newyorkese Stone a sfidare i potenti bigotti dell’entertainment (come in tempi molto più difficili altre super star di Hollywood hanno fatto, James Cagney, Charlie Chaplin, Marlon Brando, Harry Belafonte o Jane Fonda) e ad abbracciare le “icone del male” più odiate del momento (Hugo Chavez, Fidel Castro, Evo Morales, Edward Snowden e perfino Putin).

Come in ogni sensibilità postmodern questo anticonformismo è fuori schema, non ha catechismo, è libero, e contribuisce a dare forza e originalità e vis polemica crescente al libro. Anche perché il parallelo successo del collega comico-documentarista Michael Moore, arrivato nello stesso decennio di incontrastato dominio economico-politico liberista aperto da Ronald Reagan e completato da Bush padre, abietti crimini in centro America compresi, aveva confermato che, dopo il ‘68 e le sue indelebili conquiste culturali, il cinema americano mainstream, indipendente e off off, fiancheggiato da quel capillare movimento universitario che avrebbe portato Barnie Sanders a due sfide primarie, stavano diventando un inedito blocco unitario di contropotere. Capace, come si è visto, di far divellere addirittura statue e regolamenti Oscar.

Eppure il vero segreto del libro è un altro. E non poteva che svelarlo questo cineasta che, anche per motivi biografici, ha cercato di fare un mix tra “l’animale della giungla” e “l’anima bella di cineteca”. Di ibridare cioè l’internità dei suoi due modelli registici: la forza anarchica e maschia di Sam Peckinpah con l’intellettualismo fecondo e sferzante di Jean Luc Godard, “che sapeva cogliere, senza pruderie, l’erotismo e la violenza del cinema”. “Nel Bandito delle 11, del 1965, - scrive Stone - Godard giustapponeva otto, dieci immagini diverse, un fiammifero acceso, una pistola, un ubriaco, una ragazza, francese con il cappello di paglia, uno studente vietcong e quant’altro, accompagnandole con una voce narrante, e il crepitio dell’artiglieria americana in sottofondo, e tu spettatore facevi un metaforico balzo fino al Vietnam - stupefacente”. “Jungle style” e détour situazionisti. Forse a livello estetico può succedere un vero pasticcio se intrecci insieme queste asimmetriche sensibilità, ma come produttore e indicatore di tendenza, Stone è il cineasta che ha più insegnato ai colleghi americani (e non a caso il suo maestro è stato Scorsese, world director internazionalista per antonomasia) a conoscere il mondo, a rispettare culture e popolazioni altre e non più a inghiottirsele, come se fossero del tutto insignificanti. No, mai più “America First”. Tornare a F.D.Roosevelt. Lui rispettava Stalin e, troppo onesto, non ne faceva il simbolo del male maggiore. Churchill sì.

Eppure il vero segreto del libro è un altro. E non poteva che svelarlo questo cineasta che, anche per motivi biografici, ha cercato di fare un mix tra “l’animale della giungla” e “l’anima bella di cineteca”. Di ibridare cioè l’internità dei suoi due modelli registici: la forza anarchica e maschia di Sam Peckinpah con l’intellettualismo fecondo e sferzante di Jean Luc Godard, “che sapeva cogliere, senza pruderie, l’erotismo e la violenza del cinema”. “Nel Bandito delle 11, del 1965, - scrive Stone - Godard giustapponeva otto, dieci immagini diverse, un fiammifero acceso, una pistola, un ubriaco, una ragazza, francese con il cappello di paglia, uno studente vietcong e quant’altro, accompagnandole con una voce narrante, e il crepitio dell’artiglieria americana in sottofondo, e tu spettatore facevi un metaforico balzo fino al Vietnam - stupefacente”. “Jungle style” e détour situazionisti. Forse a livello estetico può succedere un vero pasticcio se intrecci insieme queste asimmetriche sensibilità, ma come produttore e indicatore di tendenza, Stone è il cineasta che ha più insegnato ai colleghi americani (e non a caso il suo maestro è stato Scorsese, world director internazionalista per antonomasia) a conoscere il mondo, a rispettare culture e popolazioni altre e non più a inghiottirsele, come se fossero del tutto insignificanti. No, mai più “America First”. Tornare a F.D.Roosevelt. Lui rispettava Stalin e, troppo onesto, non ne faceva il simbolo del male maggiore. Churchill sì.

Stone cerca di approdare a un altro stadio del concetto di “impegno”. Come l’artista Joseph Kosuth che esternalizza l’arte, la trascina fuori dai musei, sulla strada, e dopo di lui dub, street art, graffiti e Bansky e impegna tutti a scoprire il significato delle cose vere dietro la falsità che le traveste di orpelli. Quando nel 1989 mentre crollava il muro e lui presentava alla Berlinale Nato il 4 di luglio fu davvero commovente, lucido e applauditissimo il suo messaggio ai cittadini di Berlino Est, scaraventati presto in un mondo che ne avrebbe schiacciato la maggioranza, indifesa rispetto a un indecifrabile vivere neoliberista, e nonostante il contributo altissimo che non la DDR intesa come Pankow e Ulbricht, ma i cittadini aveva dato, dal basso, non solo ai popoli in lotta per l’indipendenza in Africa e Asia e America Latina, ma all’umanità intera. Sembrava Jean-Marie Straub. Non tutto è equivalente. Produrre dubbi per mezzo dubbi.

Con Oliver Stone viviamo dunque il passaggio dalla Hollywood classico/moderna, soggetto autonomo e “politeista”, con Mgm, Universal, Paramount e 20th Century Fox dotate ancora di personalità distinte, a quella odierna, soggiogata da megaconglomerati giganteschi che usano l’affare piccolo e secondario (rispetto a industria chimica, petrolifera, farmaceutica, delle armi..) soprattutto per giochi finanziari ai limiti della legalità. La storia della sua carriera di controverso e contraddittorio cineasta hollywoodiano, che ormai ha all'attivo oltre 30 film scritti, diretti e prodotti (e non dimentichiamo anche le sue perfomance di attore, montatore, cineoperatore e perfino di autore di canzoni) attraversa la confitta della new Hollywood, la prima generazione dei cineasti usciti dalle scuole di cinema che volevano, come Rocha in Brasile e Truffaut in Francia, conquistare il controllo dell’industria e regalarlo agli autori altrimenti “politicizzati”. Basta pensare alle fasi salienti della sua prima filmografia: Fuga di Mezzanotte, 1978; Conan il barbaro, 1982; Scarface, 1983; L’anno del dragone 1985; Salvador, 1986; Platoon, 1986; Wall Street, 1987; Nato il 4 di luglio, 1989; Blue Steel, 1990; Il mistero von Bulow, 1990; The Doors, 1991... e ai rapporti non sempre idilliaci con i cineasti con i quali ha collaborato come sceneggiatore o a seguito come produttore: Alan Parker, Al Pacino, Hal Ashby, John Milius, Brian De Palma, Michael Cimino, Kathryn Bigelow e Barber Schroeder. È una odissea tragica, una continua caduta nelle sabbie mobili del controllo, della censura, della minaccia su ogni set coraggioso che la Bond Company arrivi e chiuda tutto. Le Bond Company sono società che garantiscono il completamento del film “con la stessa ottica con cui una compagnia assicuratrice valuta la vita umana fino alla sua morte”. D’altra parte dopo il tentativo fallito di Robert Aldrich, presidente del sindacato registi durante la presidenza Carter, la possibilità di controllare il final cut e garantire un controllo artistico e politico del film è sfumata per sempre dentro il grande affare. E perfino la gang “sessantottina” della Orion, “intelligenza più indipendenza” nata nel 1978 da una fuoriuscita dalla United Artists (Kris, Pleskov, Medavoy e compagni) che tanto ci sembrò la punta avanzata mondiale della produzione (Woody Allen, il Milos Forman di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Jonathan Demme e Platoon) si adegueranno spegnendo via via, con sistematicità e scientificità, tutto ciò che nuoce alla salute del sistema. Mike Medavoy commenterà, dopo pochi rulli di Salvador, disgustato, “il truculento Stone”. Perfino Stone deve accettare compromessi a tutto spiano, si tratti di politica scellerata e assassina in Centro America (Salvador) o di guerra in Vietnam. Più si va avanti e più la libertà di fraseggio e la serietà della sostanza conoscitiva di un’opera sembra restringersi. E vengono in mente le parole di Arthur Penn, il regista più impegnato a Hollywood della vecchia generazione. “Con tutti i compromessi che ho dovuto accettare in carriera, ho vergogna, ogni mattina, a guardarmi allo specchio”.

Ps. Oliver Stone, a proposito di morti in Corea e in Vietnam dimentica, per sbadataggine, certo, di ricordare che i vietnamiti del nord morti sono stati un milione e 100 mila e 215 mila i nord coreani.