Dylan iato

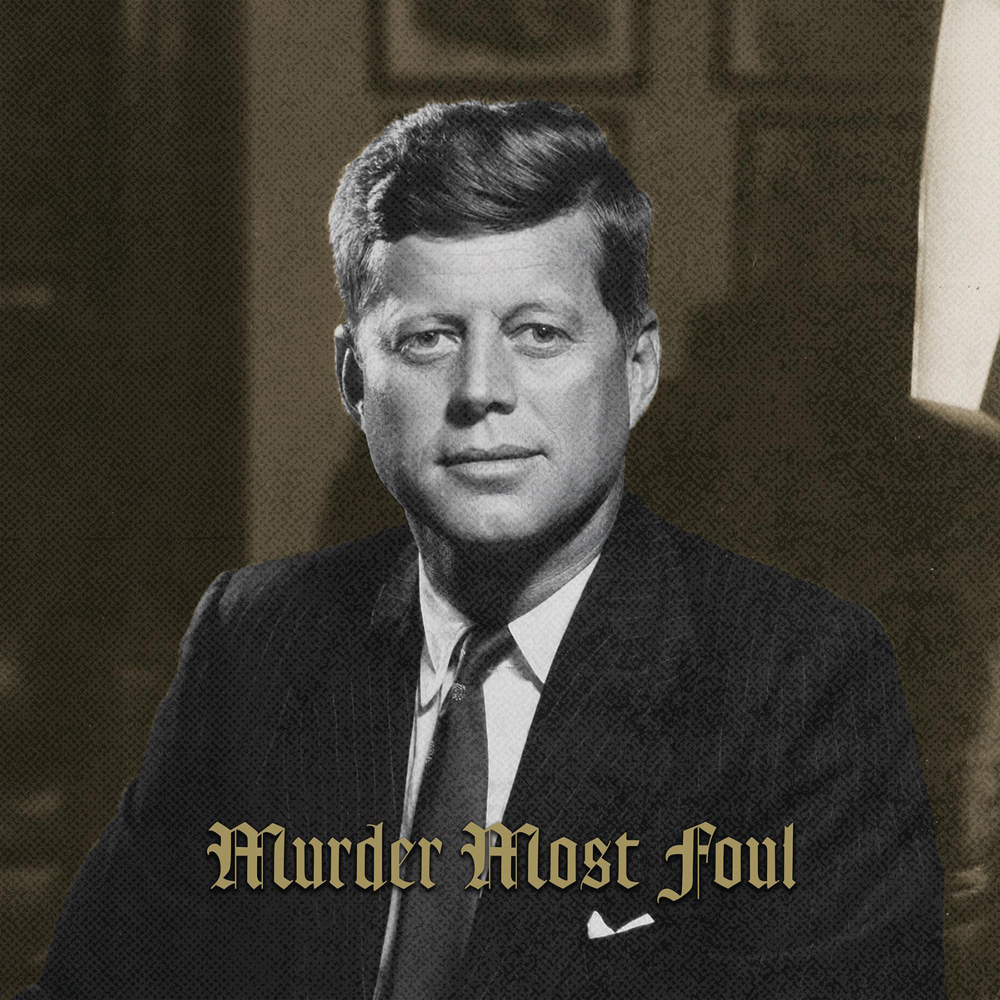

Eh sì, mi sento particolarmente dilaniato in questi giorni: perché ci sono due entità che mi tirano dai due estremi. Una è la situazione mondiale che si profila con lo spettro della pandemia, questo spettro che c’è e non c’è, e l’altra è la vita vera. Quella che va per i fatti suoi, che non ha decreti che tengano, che è da tanto, troppo tempo che lavora per allentare le sbarre della gabbia: una gabbia che forse ora è palese, ma c’era già. E quindi chi è in grado di osservare il mondo con occhi distaccati e la propria condizione come comunque necessaria e propulsiva a un cambiamento, perché carne e spirito sanno darsi man forte nel momento della prova del nove, riesce ad attraversare quelle sbarre. Gli altri saranno per sempre imprigionati: a meno che non si accorgano della prigione. Ecco, potrei dire che in realtà mi sento Dylan - iato, detta con termini tecnico/ linguistici: perché il 27 marzo scorso il cantastorie americano ha tirato fuori dai cassetti un brano di diciassette minuti di lunghezza, Murder most foul (cioè l’assassinio più disgustoso) che - sintetizzando - narra appunto di questo, e ci sbatte in faccia le sbarre che fingiamo di non vedere. Alla sua uscita questo brano ha fatto abbastanza scalpore, ne hanno parlato tutti e più che altro non ne hanno saputo parlare: vai a leggere le varie recensioni e la maggior parte si esprime in sostanza con un “ma che cazzo dice? Boh. Ma va bene così”. Assurdo ma vero, Dylan invece non è mai stato meno criptico che in questa canzone: anzi è totalmente esplicito, quasi pornografico nel suo spiattellare in viso all’ascoltatore quella che è una condizione di perenne malattia del mondo. La pandemia in confronto fa ridere, è solo l’aspetto palese di una situazione da classico sporco sotto il tappeto, ma è da un bel pezzo che facciamo finta di non avere i bubboni sulle mani. La malattia del mondo però ha un epicentro preciso secondo Dylan: ed è l’America. Ora, prima di proseguire con la sintetica esegesi di questo brano, farò una premessa su quello che è il mio rapporto con l’opera di Dylan. Bene, il caro vecchio Bob non ha avuto mai grande spazio nei miei ascolti e il motivo è semplice: tra tutti quelli che ascoltavo da ragazzino era il meno diretto a livello testuale. Con Dylan dovevi aprire un intero dizionario di lingua inglese, non bastavano strofa e ritornello, era un poetare epico. Molti dicono che Dylan usi la musica, per l’appunto, in maniera accessoria, per veicolare la poesia e la letteratura dei suoi testi: verissimo, in un certo senso Dylan si comporta come un aedo con la sua piccola chitarra / lira e il suo stile ha influenzato tutto il cantautorato possibile, per cui basta mettere due accordi in croce e poi vai col tango. Ma non è neanche vero questo, anzi: quando ha intenzione di fare grandi canzoni il nostro si concentra sulla musica, eccome se lo fa. All along the watchtower, Like a rolling stone, Hurricane, Knockin’ on heavens door sono grandi canzoni che sfido chiunque a scrivere: e le cito proprio perché sono dei classiconi che conoscono anche i sassi nonostante la loro profondità concettuale. Però dipende: a lui interessa oscillare tra il testo che traina la musica e la musica che traina il testo e ovviamente tutto si basa sull’argomento che vuole trattare, dalla potenza più o meno forte che vuole iniettare nel discorso, soprattutto quando le storie sono di spinosa attualità politica. Che abbia preso il Nobel mi ha fatto solo che piacere, alla faccia di tutti gli intellettualoidi con la merda sotto il naso che hanno gridato allo scandalo ma non hanno mai scritto una riga decente una. È ovvio che sia stato premiato per quella che è una grande Odissea americana scritta album dopo album e canzone dopo canzone: ma dalle depressioni dell’America, che ovviamente è il paese economicamente e culturalmente egemone nel mondo dal dopoguerra a oggi, si passa a tutte le periferie dell’impero, cui il lavoro di Dylan comunica senza mezzi termini anche e soprattutto nella difficoltà di comunicare. È la curiosità che spinge l’ascoltatore ad accendere play sui pezzi di Dylan, è quella capacità di trasformare citazioni più o meno colte in subconscio collettivo. Che poi ecco, la sua collezione di poesie sperimentali Tarantula sia una mezza cazzata simbolista adolescenziale, beh che importa? Sticazzi, ci sta. D’altronde lui ha fatto una prova e si è fermato, anzi neanche voleva scriverlo quel libro. Gli altri invece proseguono a scrivere stronzate perché lo vogliono, parandosi il sedere con amicizie con critici e altre storie del genere e quindi perseverando in un grande equivoco; quello dell’ “artista”. In Dylan invece non ci sono equivoci: non è un artista, è Dylan e basta. È quello che ha fatto fumare gli spinelli ai Beatles, mica cazzi: è più che altro un sobillatore. Possiamo infatti, senza ombra di dubbio, dire che il miglior ritratto del vecchio Bob lo ha dipinto Syd Barrett nella sua Bob Dylan’s Blues, un brano - forse tra i più belli di Barrett - tenuto nascosto dal 1970 fino al 2001, quando venne pubblicato in una raccolta: tra una presa per il culo e un omaggio, il brano è l’unico che pone Dylan nella posizione del provocatore, di uno che è anche furbo, uno che millanta il suo valore proprio per capire se di fronte ha dei polli o degli esseri pensanti, e dunque non solo “il poeta puro”. Il verso “Well I sings about dreams and I rhymes it with seams/Cause it seems that my dream always means” è geniale, è esattamente quello che era Dylan. Ovvio la canzone in realtà non è diretta a Dylan ma a quello che sembra un imitatore, che si veste come lui, che probabilmente manco si lava i denti come lui non se li lavava (Joan Baez, sua compagna nel periodo d’oro, ricorda che aveva una idiosincrasia per lo spazzolino). E quindi anche a livello musicale, questo ancorare Dylan agli anni sessanta è abbastanza miope: non è un caso che io trovi molto più equilibrati ed efficaci (oltre ai novanta con Daniel Lanois) i dischi degli anni ottanta, in particolare Infidels prodotto da Mark Knolpfer dei Dire Straits, che già dal titolo è un album spinoso trattando di religione, ma è proprio quel genere di cose per cui l’artista dice chiaramente “mi avete rotto il cazzo, bruciate il mio santino”. In Murder most foul la musica è in qualche modo, appunto, l’annullamento della musica di Dylan: l’annullamento del concetto di “artista”. Pare un misto tra Velvet Underground, Byrds..non so, un mischione di roba anni sessanta, di cui prende volutamente i passaggi armonici più banali, smascherandola (e smascherando anche chi oggi ne fa un uso smodato passandola per nuova). Perché il brano si concentra proprio su quei “favolosi “ anni, dalla morte di JFK: è proprio da questa data che il mondo ha preso una deriva autoritaria, illiberale, con continui esperimenti alle nostre spalle che noi abbiamo creduto sempre fossero a nostro favore, spontanei, dal basso. I fricchettoni di Woodstock, le grandi hit radiofoniche (c’è un elenco di citazioni incredibili che vanno che so…dagli anni’50 a oggi, ma si parte addirittura da Shakespeare e non è nostra intenzione attaccare un filotto filologico sennò non finiamo più), Altamont, gli stessi Beatles, sono tutte stronzate spinte per ricoglionire le masse loro malgrado. Altro che libertà, Dylan stesso nel testo si rivolge a dio e gli dice “…..solo l’uomo morto è libero”. Questa consapevolezza dura e cruda pervade tutto il brano: quindi la retorica “freedom” mondiale importata dagli USA viene disintegrata dalla sua stessa prevedibilità. JFK non era un santo, occhio, non è questo che Dylan ci vuole dire: essendo immerso nella politica era uno che cercava di galleggiare sulla merda ed ha fallito. Forse sì, ci stava anche riuscendo, sorgendo come il sole all’alba: ma la cosa grave è che è stato solo un agnello sacrificale per distogliere lo sguardo da altro. JFK è diventato infatti un mito, così come i suoi discorsi politici di cambiamento. Il problema è che il cambiamento non è mai avvenuto: c’è il santino disponibile, come si fa in ogni religione, il sogno è stato ucciso e poi ci hanno venduto i desideri del sogno, la summer of love, le droghe, il ballo, la musica (in Censura subito!!! di Ian Svenonius, libro discutibile, questo aspetto è però forse trattato con arguzia). La stessa religione, quindi, che segue Dylan ogni volta che fa uscire una scoreggia, ed anche lui è consapevole di questo: non a caso il brano è rimasto nel cassetto per un bel pezzo. Dylan stesso sa che non è un capolavoro, ma che è importante qui e ora. È importante, punto: è una favola raccontata accanto al caminetto / computer da un vecchio nonno saggio che dice ai suoi nipoti “svegliatevi e non abbiate paura del Babau. Soprattutto non pregate di notte per non vederlo, ma osservatelo al buio con coraggio: e lui svanirà”. È un brano che non ha velleità di restare nella storia se non come messaggio ai posteri, di un folk singer punk che se ne sbatte il cazzo della forma e bada alla sostanza, si concentra sull’obiettivo e non sul mezzo. E soprattutto, la caratteristica di questo brano, come nella gran parte dei casi nella produzione di Dylan, è la forza filmica. È un documentario sul mondo, sull’America: molti hanno detto uno stream of consciousness, ma non è vero. Non pesca visioni casuali, è una tele/videocronaca lucida aprendo i bauli della memoria. È una roba che è più vicina allo stile di un rapper che di un anziano cantante di ballate, diciamolo: Dylan è più attuale che mai proprio quando se ne frega delle mode. E a questo proposito, pare che la tanto attualmente osannata Fiona Apple abbia suonato in un’altra canzone che Dylan ha pubblicato poco dopo Murder Most Foul, che ne potrebbe essere l’appendice: ovvero I contain multitudes. Ma forse anche nell’altro pezzo, chi lo sa: non ci sono molte informazioni sui musicisti coinvolti, e Fiona ha bazzicato il figlio di Dylan, Jakob. Beh a me non è che freghi più di tanto, non sono un fan di Fiona Apple e non capisco tutto l’hype intorno al suo ultimo disco, mi sembra ingiustificato. Ma appunto, è hype: e il fatto che il vecchio Bob sia ancora sul pezzo e sulla punta della lingua di tutti, a quasi ottant’anni, mi sembra incredibile. Fatto sta che I contain multitudes è invece un brano musicalmente più forte, una canzone che starebbe bene in un film di Lynch. Suadente, marrana, maliziosa, racconta un altro documentario, un altro film: quello della vita di Dylan, che dorme nello stesso letto della vita e della morte, che come belzebù contiene moltitudini. Un vecchio rocker che sta fisso sul luogo del delitto a testimoniare l’assassinio e a parlarne, a denunciarlo: che è un uomo di contraddizioni che non ha mai nascosto anzi, le ha usate per capire quelle del mondo. Forse più che una canzone, è un testamento: quello della vita vera, che non si ferma di fronte alla malattia del mondo. È lei, la vera cura: e allora in questi giorni in cui non saprete dove sbattere la testa, ripetete dentro di voi i versi del Maestro: “i’ll play Beethoven’s sonatas, and Chopin’s preludes/i contain multitudes”.

Eh sì, mi sento particolarmente dilaniato in questi giorni: perché ci sono due entità che mi tirano dai due estremi. Una è la situazione mondiale che si profila con lo spettro della pandemia, questo spettro che c’è e non c’è, e l’altra è la vita vera. Quella che va per i fatti suoi, che non ha decreti che tengano, che è da tanto, troppo tempo che lavora per allentare le sbarre della gabbia: una gabbia che forse ora è palese, ma c’era già. E quindi chi è in grado di osservare il mondo con occhi distaccati e la propria condizione come comunque necessaria e propulsiva a un cambiamento, perché carne e spirito sanno darsi man forte nel momento della prova del nove, riesce ad attraversare quelle sbarre. Gli altri saranno per sempre imprigionati: a meno che non si accorgano della prigione. Ecco, potrei dire che in realtà mi sento Dylan - iato, detta con termini tecnico/ linguistici: perché il 27 marzo scorso il cantastorie americano ha tirato fuori dai cassetti un brano di diciassette minuti di lunghezza, Murder most foul (cioè l’assassinio più disgustoso) che - sintetizzando - narra appunto di questo, e ci sbatte in faccia le sbarre che fingiamo di non vedere. Alla sua uscita questo brano ha fatto abbastanza scalpore, ne hanno parlato tutti e più che altro non ne hanno saputo parlare: vai a leggere le varie recensioni e la maggior parte si esprime in sostanza con un “ma che cazzo dice? Boh. Ma va bene così”. Assurdo ma vero, Dylan invece non è mai stato meno criptico che in questa canzone: anzi è totalmente esplicito, quasi pornografico nel suo spiattellare in viso all’ascoltatore quella che è una condizione di perenne malattia del mondo. La pandemia in confronto fa ridere, è solo l’aspetto palese di una situazione da classico sporco sotto il tappeto, ma è da un bel pezzo che facciamo finta di non avere i bubboni sulle mani. La malattia del mondo però ha un epicentro preciso secondo Dylan: ed è l’America. Ora, prima di proseguire con la sintetica esegesi di questo brano, farò una premessa su quello che è il mio rapporto con l’opera di Dylan. Bene, il caro vecchio Bob non ha avuto mai grande spazio nei miei ascolti e il motivo è semplice: tra tutti quelli che ascoltavo da ragazzino era il meno diretto a livello testuale. Con Dylan dovevi aprire un intero dizionario di lingua inglese, non bastavano strofa e ritornello, era un poetare epico. Molti dicono che Dylan usi la musica, per l’appunto, in maniera accessoria, per veicolare la poesia e la letteratura dei suoi testi: verissimo, in un certo senso Dylan si comporta come un aedo con la sua piccola chitarra / lira e il suo stile ha influenzato tutto il cantautorato possibile, per cui basta mettere due accordi in croce e poi vai col tango. Ma non è neanche vero questo, anzi: quando ha intenzione di fare grandi canzoni il nostro si concentra sulla musica, eccome se lo fa. All along the watchtower, Like a rolling stone, Hurricane, Knockin’ on heavens door sono grandi canzoni che sfido chiunque a scrivere: e le cito proprio perché sono dei classiconi che conoscono anche i sassi nonostante la loro profondità concettuale. Però dipende: a lui interessa oscillare tra il testo che traina la musica e la musica che traina il testo e ovviamente tutto si basa sull’argomento che vuole trattare, dalla potenza più o meno forte che vuole iniettare nel discorso, soprattutto quando le storie sono di spinosa attualità politica. Che abbia preso il Nobel mi ha fatto solo che piacere, alla faccia di tutti gli intellettualoidi con la merda sotto il naso che hanno gridato allo scandalo ma non hanno mai scritto una riga decente una. È ovvio che sia stato premiato per quella che è una grande Odissea americana scritta album dopo album e canzone dopo canzone: ma dalle depressioni dell’America, che ovviamente è il paese economicamente e culturalmente egemone nel mondo dal dopoguerra a oggi, si passa a tutte le periferie dell’impero, cui il lavoro di Dylan comunica senza mezzi termini anche e soprattutto nella difficoltà di comunicare. È la curiosità che spinge l’ascoltatore ad accendere play sui pezzi di Dylan, è quella capacità di trasformare citazioni più o meno colte in subconscio collettivo. Che poi ecco, la sua collezione di poesie sperimentali Tarantula sia una mezza cazzata simbolista adolescenziale, beh che importa? Sticazzi, ci sta. D’altronde lui ha fatto una prova e si è fermato, anzi neanche voleva scriverlo quel libro. Gli altri invece proseguono a scrivere stronzate perché lo vogliono, parandosi il sedere con amicizie con critici e altre storie del genere e quindi perseverando in un grande equivoco; quello dell’ “artista”. In Dylan invece non ci sono equivoci: non è un artista, è Dylan e basta. È quello che ha fatto fumare gli spinelli ai Beatles, mica cazzi: è più che altro un sobillatore. Possiamo infatti, senza ombra di dubbio, dire che il miglior ritratto del vecchio Bob lo ha dipinto Syd Barrett nella sua Bob Dylan’s Blues, un brano - forse tra i più belli di Barrett - tenuto nascosto dal 1970 fino al 2001, quando venne pubblicato in una raccolta: tra una presa per il culo e un omaggio, il brano è l’unico che pone Dylan nella posizione del provocatore, di uno che è anche furbo, uno che millanta il suo valore proprio per capire se di fronte ha dei polli o degli esseri pensanti, e dunque non solo “il poeta puro”. Il verso “Well I sings about dreams and I rhymes it with seams/Cause it seems that my dream always means” è geniale, è esattamente quello che era Dylan. Ovvio la canzone in realtà non è diretta a Dylan ma a quello che sembra un imitatore, che si veste come lui, che probabilmente manco si lava i denti come lui non se li lavava (Joan Baez, sua compagna nel periodo d’oro, ricorda che aveva una idiosincrasia per lo spazzolino). E quindi anche a livello musicale, questo ancorare Dylan agli anni sessanta è abbastanza miope: non è un caso che io trovi molto più equilibrati ed efficaci (oltre ai novanta con Daniel Lanois) i dischi degli anni ottanta, in particolare Infidels prodotto da Mark Knolpfer dei Dire Straits, che già dal titolo è un album spinoso trattando di religione, ma è proprio quel genere di cose per cui l’artista dice chiaramente “mi avete rotto il cazzo, bruciate il mio santino”. In Murder most foul la musica è in qualche modo, appunto, l’annullamento della musica di Dylan: l’annullamento del concetto di “artista”. Pare un misto tra Velvet Underground, Byrds..non so, un mischione di roba anni sessanta, di cui prende volutamente i passaggi armonici più banali, smascherandola (e smascherando anche chi oggi ne fa un uso smodato passandola per nuova). Perché il brano si concentra proprio su quei “favolosi “ anni, dalla morte di JFK: è proprio da questa data che il mondo ha preso una deriva autoritaria, illiberale, con continui esperimenti alle nostre spalle che noi abbiamo creduto sempre fossero a nostro favore, spontanei, dal basso. I fricchettoni di Woodstock, le grandi hit radiofoniche (c’è un elenco di citazioni incredibili che vanno che so…dagli anni’50 a oggi, ma si parte addirittura da Shakespeare e non è nostra intenzione attaccare un filotto filologico sennò non finiamo più), Altamont, gli stessi Beatles, sono tutte stronzate spinte per ricoglionire le masse loro malgrado. Altro che libertà, Dylan stesso nel testo si rivolge a dio e gli dice “…..solo l’uomo morto è libero”. Questa consapevolezza dura e cruda pervade tutto il brano: quindi la retorica “freedom” mondiale importata dagli USA viene disintegrata dalla sua stessa prevedibilità. JFK non era un santo, occhio, non è questo che Dylan ci vuole dire: essendo immerso nella politica era uno che cercava di galleggiare sulla merda ed ha fallito. Forse sì, ci stava anche riuscendo, sorgendo come il sole all’alba: ma la cosa grave è che è stato solo un agnello sacrificale per distogliere lo sguardo da altro. JFK è diventato infatti un mito, così come i suoi discorsi politici di cambiamento. Il problema è che il cambiamento non è mai avvenuto: c’è il santino disponibile, come si fa in ogni religione, il sogno è stato ucciso e poi ci hanno venduto i desideri del sogno, la summer of love, le droghe, il ballo, la musica (in Censura subito!!! di Ian Svenonius, libro discutibile, questo aspetto è però forse trattato con arguzia). La stessa religione, quindi, che segue Dylan ogni volta che fa uscire una scoreggia, ed anche lui è consapevole di questo: non a caso il brano è rimasto nel cassetto per un bel pezzo. Dylan stesso sa che non è un capolavoro, ma che è importante qui e ora. È importante, punto: è una favola raccontata accanto al caminetto / computer da un vecchio nonno saggio che dice ai suoi nipoti “svegliatevi e non abbiate paura del Babau. Soprattutto non pregate di notte per non vederlo, ma osservatelo al buio con coraggio: e lui svanirà”. È un brano che non ha velleità di restare nella storia se non come messaggio ai posteri, di un folk singer punk che se ne sbatte il cazzo della forma e bada alla sostanza, si concentra sull’obiettivo e non sul mezzo. E soprattutto, la caratteristica di questo brano, come nella gran parte dei casi nella produzione di Dylan, è la forza filmica. È un documentario sul mondo, sull’America: molti hanno detto uno stream of consciousness, ma non è vero. Non pesca visioni casuali, è una tele/videocronaca lucida aprendo i bauli della memoria. È una roba che è più vicina allo stile di un rapper che di un anziano cantante di ballate, diciamolo: Dylan è più attuale che mai proprio quando se ne frega delle mode. E a questo proposito, pare che la tanto attualmente osannata Fiona Apple abbia suonato in un’altra canzone che Dylan ha pubblicato poco dopo Murder Most Foul, che ne potrebbe essere l’appendice: ovvero I contain multitudes. Ma forse anche nell’altro pezzo, chi lo sa: non ci sono molte informazioni sui musicisti coinvolti, e Fiona ha bazzicato il figlio di Dylan, Jakob. Beh a me non è che freghi più di tanto, non sono un fan di Fiona Apple e non capisco tutto l’hype intorno al suo ultimo disco, mi sembra ingiustificato. Ma appunto, è hype: e il fatto che il vecchio Bob sia ancora sul pezzo e sulla punta della lingua di tutti, a quasi ottant’anni, mi sembra incredibile. Fatto sta che I contain multitudes è invece un brano musicalmente più forte, una canzone che starebbe bene in un film di Lynch. Suadente, marrana, maliziosa, racconta un altro documentario, un altro film: quello della vita di Dylan, che dorme nello stesso letto della vita e della morte, che come belzebù contiene moltitudini. Un vecchio rocker che sta fisso sul luogo del delitto a testimoniare l’assassinio e a parlarne, a denunciarlo: che è un uomo di contraddizioni che non ha mai nascosto anzi, le ha usate per capire quelle del mondo. Forse più che una canzone, è un testamento: quello della vita vera, che non si ferma di fronte alla malattia del mondo. È lei, la vera cura: e allora in questi giorni in cui non saprete dove sbattere la testa, ripetete dentro di voi i versi del Maestro: “i’ll play Beethoven’s sonatas, and Chopin’s preludes/i contain multitudes”.