Canto all’altro lato della Luna.

«Bambinate, sciocchezze! Morire sulla Luna per vedere la Luna!

Si trattasse di restarci un anno o due, forse...

Non so. No, no, sarebbe un prezzo troppo alto lo stesso: perché irrazionale.

Oh, se riuscissimo a sgombrare il campo dalle fanfare su questa Luna!

Basta con questi sogni, con queste fanfare!»

[Neil Armstrong intervistato da Oriana Fallaci; da “Quel giorno sulla Luna”, 1964-1970]

Siamo oramai a pochi giorni dalla fine di quello che si potrebbe declinare come possibile anno infinito, dalla rara potenza drammatica e dalla dinamica complessa (l’Occidente tornato a reale contatto con la guerra, un oblio verso il futuro di difficile interpretazione, le dipartite di Jean-Luc e Jean-Marie sulle placide acque del Lago Lemano, il primo Natale senza la Regina Elisabetta; tanto per citare le prime cose che mi vengono alla mente). Quello che fra poco si aprirà invece vedrà il mezzo secolo di due avvenimenti che per sempre cambieranno la vita dei protagonisti della nostra storia (e non solo la loro, anzi). Il primo marzo 1973 esce in Inghilterra The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd, il primo giugno invece Robert Wyatt durante una festa di compleanno cade dal terzo piano rimanendo paralizzato dalla vita in giù. Due batteristi diversissimi, due grandi amici Mason e Wyatt, descritti da splendide biografie che vanno ben oltre il raccontare esperienze tra le più straordinarie e uniche riguardo la musica popolare del secondo Novecento. Inside Out e Different Every Time sono due opere estremamente divergenti ma quasi speculari (si potrebbero anche alternare i titoli e suonerebbero bene in egual modo), legate inestricabilmente come le vite che raccontano, quelle di due giganti che hanno creato un immaginario difficilmente replicabile.

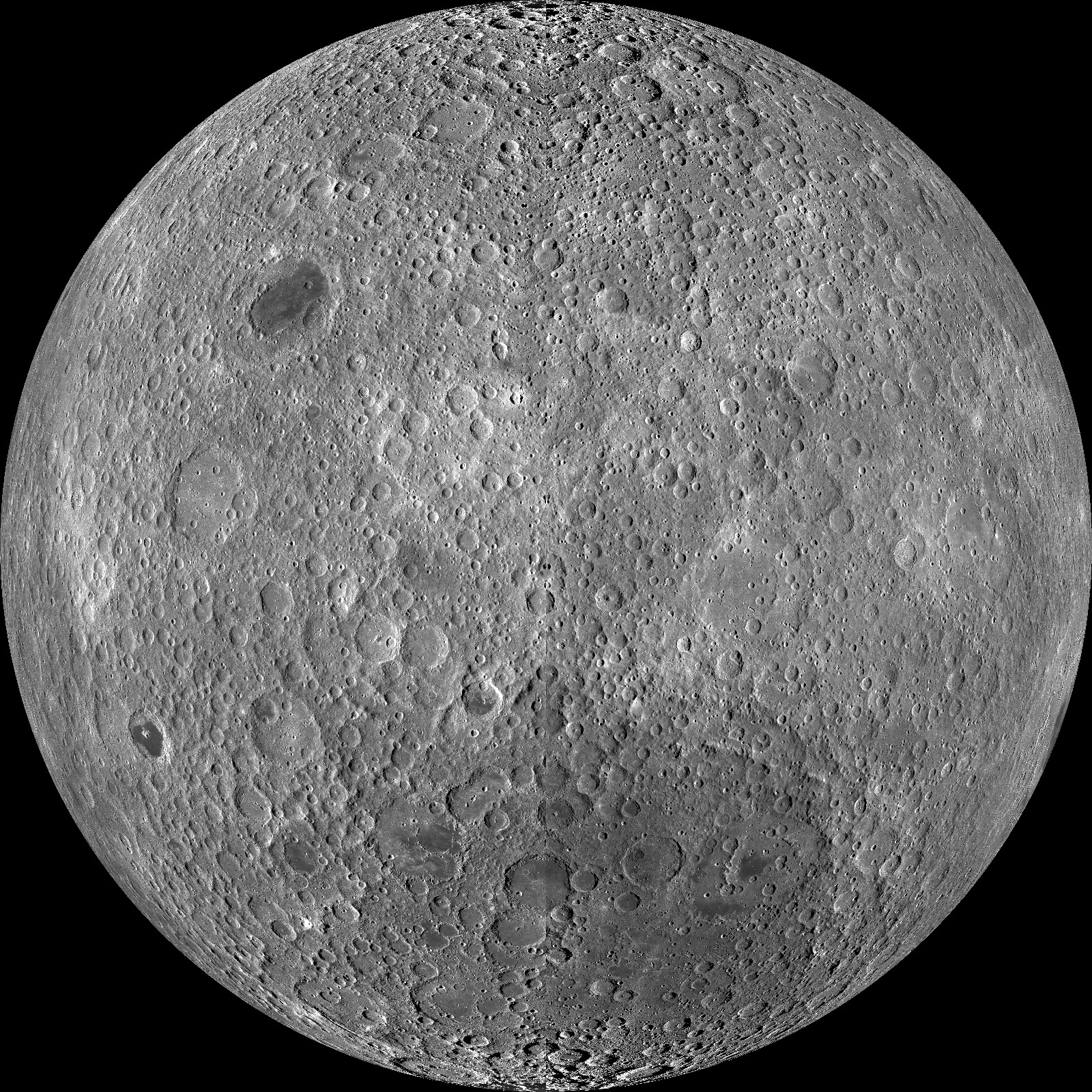

Attorno a tutto questo, o forse sopra tutto ciò, un altro momento di non ritorno del secolo breve. Pochi mesi prima (eravamo nel dicembre 1972) i ragazzi dell’Apollo 17 - il comandante Eugene Cernan, il pilota del modulo di comando Ron Evans e il geologo pilota del LEM Harrison Schmitt (che restò in orbita) - sarebbero stati gli ultimi uomini a camminare sul suolo lunare. Fa strano oggi pensare a quei giorni, distanti e inaccessibili quasi come ci è parso (fino a queste ultime settimane) il nostro satellite: anche in questa notte così limpida appare lontano, supremo e intangibile. In realtà è vicinissimo, irraggiungibile a proiezione e protezione dei nostri desideri, come della forma di ogni distanza che viviamo (quanti, come Astolfo, il proprio senno hanno lasciato lassù!?), specchio di qualsiasi nostra ‘fanfara’ metafisica.

Inside Out, alla rovescia, appunto. Ma chi erano i Floyd? Racconta Mason di tre ragazzi normalissimi (lui, Rick e Roger) studiosi poco vogliosi di architettura, mezzi borghesi e quasi banali quel giorno in cui andarono a comprare casualmente degli strumenti. C’erano molte vibrazioni in quegli anni sull’asse tra Londra e Cambridge, da dove veniva quel folletto visionario di Syd. Emerge così, dalle parole di Nick, il primo contatto verso una nuova idea di suono, figlio di un epoca di esperimenti (in un altro studio di Abbey Road, i Beatles erano al lavoro su Sgt. Pepper) verso direzioni inesplorate, affascinanti e misteriose. Erano già un collettivo di culto nell’underground quei Floyd, immersi in una psichedelia (The Piper at the Gates of Dawn) ben distante da quella che si ascoltava sulla West Coast; immersi tra gli acidi e le luci, le diapositive sciolte nell’olio caldo, le tonnellate di watt dell’UFO Club nella Swingin London più marcata da filastrocche astratte e viaggi interstellari. Una mente dalla straordinaria bellezza quella di Barrett, quanto scostante e fragile. Con il suo abbandono la band si apre verso una sperimentazione sfrenata quanto a tratti improvvisa, dal caos sublime di A Saucerful of Secrets agli estremismi radicali del doppio Ummagumma (meravigliosa la parte live, sofisticata quella in studio), dall’immensità ricercata in Atom Hearth Mother alle straordinarie collaborazioni con Schroeder e Antonioni. Da un progetto all’altro questi Floyd cercano un’identità, una traiettoria artistica in cui esprimere una forma di creatività torrenziale, che dalla musica concreta e galattica porta a sconfinamenti sinfonico-progressivi. Verranno i giorni della maturità metafisica del Live at Pompeii di “Echoes”, tra i vertici assoluti della loro produzione e spartiacque che chiude Meddle. Un gruppo al bivio dell’irrisolto. Commoventi sono le pagine dell’addio (forzato dalla malattia mentale come dall’LSD) a Syd, autoironiche invece quelle che descrivono i tentativi del trovare una direzione, malinconiche quelle che raccontano un periodo inarrivabile nella sua sperimentazione radicale di linguaggi ed espressioni. Saranno i giorni del successo planetario, della completezza sonora e narrativa, dei concept album e della perfezione formale; la trilogia possibile (aperta proprio da Dark Side) sulla pazzia fino alla naturale materializzazione di essa, in cui confluiscono tutte le esperienze musicali della loro carriera pregressa. La fase che vede sorgere il genio paranoico di Roger Waters, che presto diventerà il leader indiscusso (Animals), poi totalizzante (The Wall) e infine l’unico membro e mente del gruppo dietro al progetto (The Final Cut). Poi l’esperienza finale dei Floyd con la leadership di David Gilmour, l’operaio che ostinatamente si occupa della fabbrica dei sogni. Siamo oggi a cinquant’anni dall’uscita di Dark Side, appunto quello che oramai è forse più un’icona, un soprammobile, un quadro rispetto a un disco. O forse un monumento che stilizza il nostro esistere, un fotogramma che ci arriva dall’Inghilterra thatcheriana già proiettato verso un futuro allora invisibile. Il cut-up rudimentale di suoni e rumori catturati dalla vita quotidiana che percorre le dieci tracce (dall’orologio ai passi, dal registratore di cassa alle risate sinistre) trasmette ancora un senso ineguagliabile dello scorrere di noi nella realtà. Una sorta di buco sensoriale in cui spazio e tempo non rispondono ad alcuna legge; resta solo il flusso delle cose, il raggio di luce e il suo spettro, la sua decostruzione (la copertina creata da Storm Thorgerson dello studio Hipgnosis). Un disco capace di commentare allunaggi come esplosioni vulcaniche, spettacoli hot come documentari naturalistici, perché racconta l’esserci e suona in qualsiasi contesto possibile. Mason si sofferma sulla genesi estenuante dell’opera, sulle lunghe sessioni di registrazione (con Alan Parsons a maneggiare il nuovo mixer a sedici piste appena installato ad Abbey), sul senso di oggettivo esistenzialismo (popolare) che lo pervade e che tutto il gruppo unitariamente sentiva il dovere di raccontare. Un battito, “Speak To Me” e “Breathe”, l’urlo dopo il caos, la nascita. La corsa perdifiato di “On the Run”, la fretta sospesa dalla vita che ci/si sveglia in “Time” dove le cose scorrono senza che siamo in grado di comprenderle, l’assolo lancinante di Gilmour quasi a fondersi con il vocalizzo sensuale quanto funereo di Clare Torry in “The Great Gig In The Sky”, estetizzazione del contrappasso. Il secondo lato (quello oscuro) si apre con l’alienazione, le monetine e il sarcasmo di “Money”; il fantastico piano di Wright nella drammatica dolcezza di “Us and Them”, noi e loro, gli anni che passano, le condizioni dell’esistere. L’affresco di “Any Colours You Like” è il preludio alla perdita del sé e introduce all’ultima parte del disco. La voce di Waters in “Brain Damage” evoca il fantasma del folletto Barrett mentre lo stacco di Mason apre all’allucinato climax finale di “Eclipse”, un catalogo dall’incredibile potenza espressiva di tutte le emozioni possibili della vita. “All that is gone / All that’s to come / And everything under the sun is in tune / But the sun is eclipsed by the moon". In un certo senso, solo durante l’eclissi all’occhio umano è concesso di vedere il lato oscuro della Luna. Forse perché infondo il lato oscuro siamo noi, la Luna è lì solo per (di)mostrare la nostra oscurità. Mentre scorre l’ultimo campionamento vocale, quasi impercettibile (“There is no dark side of the moon, really. Matter of fact it’s all dark”), il tornare del battito cardiaco che chiude il cerchio e si porta via quei quasi quarantatré minuti infiniti. A fine maggio i Floyd si esibirono nelle mitologiche date del tour all’Earl’s Court; casualmente erano a Londra quando scoprirono dell’incidente a Wyatt.

Different Every Time (biografia autorizzata e firmata da Marcus O’Dair) segue invece il mantra del suo protagonista. Robert Wyatt un alieno, un batterista free-jazz, una voce dal timbro ineguagliabile, un membro di lunga data del Partito Comunista, una appassionato di patafisica, un dolce affabulatore, un intellettuale purissimo, un simpatico e saggio burlone, un malinconico modernista, un’anima in perenne evoluzione. Insomma, colui che (insieme forse al solo Frank Zappa) è sempre stato impossibile da etichettare, dai suoi esordi tumultuosi all’interno dall’immaginifica “scena di Canterbury” (che contava tra le sue fila band come i sinfonici Caravan e gli estremi Henry Cow) fino alle sue ultime collaborazioni solitarie. Dopo una giovanissima esperienza con i Wild Flowers, Mason e Wyatt si incontrano proprio in quel ‘67 quando i Soft Machine spesso si dividevano le serate all’UFO con i Floyd, esordendo l’anno successivo con Volume One. Disco assurdo concepito quasi come traccia unica, dal suono grezzo e dalla follia dadaista dell’aussie Daevid Allen - che poco prima lascerà il gruppo, per problemi con il visto d’ingresso, trasferendosi in Francia e fondando i Gong - ben presente; tra improvvisazioni e assoli atonali dell’organo di Ratledge con la batteria di Wyatt, testi non-sense e spunti prog a confine tra il beat e la psichedelia, la musica orientale e il jazz. Per Volume Two se ne va Kevin Ayers ed entra al basso quel fenomeno di Hugh Hopper, aggiungendo anche elementi fusion e modali alla deriva patafisica di Wyatt, completando questo calderone sonico con schegge che trasudano avanguardia (Miles Davis, Zappa e Riley su tutto). Per il terzo album (in tre anni) le cose cambiano ancora. Third è un doppio monumentale e astratto, una traccia per lato e la condensazione (anche attraverso l’ingresso dei fiati di Elton Dean) di tutta l’esperienza che da Canterbury attraversa il mondo. L’album della maturità dei Soft è quello in cui il minimalismo lentamente prende il sopravvento, lasciando però a Wyatt la libertà di inventare “Moon in June”, una ventina di minuti di pura genialità compositiva al potere. Proprio di quei giorni è la rottura tra Robert e i suoi Soft, sempre più diretti a esperienze jazzistiche pure, in cui l’anarchia del nostro alieno non poteva più esprimersi a pieno. Fondò ironicamente i Matching Mole, poi arrivò quel primo giugno del ‘73. “Il dottore era stupefatto. Mi disse: 'Doveva essere proprio ubriaco per rimanere così rilassato mentre cadeva dal terzo piano'. Se fossi stato appena un po’ più sobrio, probabilmente oggi non sarei qui: avrei teso tutto il corpo per la paura e quindi mi sarei fracassato.” Dalla biografia si evince come la rottura con il gruppo precedente simboleggiò un enorme trauma per Wyatt, grande quasi quello dell’incidente successivo; ne uscì devastato, confinato a una forma depressiva latente spesso naufragata nell’abuso indiscriminato di sbronze quotidiane.

O’Dair dialoga con la coppia, sopratutto con la moglie Alfie - perno di tutta la vita di Robert, artista con cui ha condiviso ogni frammento del suo processo creativo - sul significato collettivo di quel contesto rivoluzionario; dopo la retrovisione accennata su quei giorni così follemente sociali e pieni di tensione, emerge il vero senso di una vita quasi intercambiabile con l’amore per la musica e la sperimentazione dell’essere, come la straordinaria e totalizzante relazione tra i due. Sarà lei dopo l’incidente a spingere Wyatt alla composizione di un disco figlio dell’esperienza così drammatica e allo stesso tempo embrionale. Rock Bottom (1974) suona ancora come nient’altro nel canone della musica rock. La melodia si alterna tra tenerezza funesta e rumore brutale che soffia liberamente. I testi sono un groviglio echeggiante di giochi di parole e chiacchiere che nascondono il dolore gioiosamente, sdrammatizzandolo verso la rinascita; i suoni schizzano tra i canali, creando un dipinto di emozioni mai ascoltate, languidi si disperdono nell’ignoto dell’inconscio. “Sea Song” è la dolce porta dell’inferno, l’inizio di una discesa nell’abisso più profondo, lì dove luce alcuna può filtrare, lì dove esistono creature oscure e sconosciute, lì dove il genio di Canterbury si trova sprofondato. “Last Straw” è così triste da essere quasi insopportabile, ma lo squisito equilibrio nella voce di Wyatt allontana sempre le cose dalla totale desolazione. Nella doppia “Little Red Riding Hood Hit The Road” (a chiudere i due lati dell’album) c'è un momento che sembra ricreare la terribile realizzazione di tutto, fanno capolino guizzi estranei, come una fusione profondamente improbabile di Antonin Artaud e l’orsetto Paddington. Ma il culmine di questa gemma assoluta è probabilmente il dittico centrale “Alifib/Alife”, un momento di pura intensità emotiva (“I can’t forsake you, or forsqueak you, Alife my larder…”), il respiro di quest’anima al cospetto dell’oblio e l’inizio di una possibile risalita verso il reale. Quaranta minuti di viaggio indescrivibile arrivati a noi anche grazie a Nick Mason (che di Wyatt divenne uno degli amici più fidati), perché fu proprio lui a prodigarsi in qualsiasi modo per produrlo questo disco.

Storie che si inseguono e si rincorrono appunto. Potremmo parlare di altre date. Tipo il 5 giugno 1975 quando Syd quasi magicamente si materializza dopo sette anni ad Abbey Road per finire le chitarre (?) di “Shine On You Crazy Diamond”, dolcissima dedica al suo talento fugace, lasciando Mason e gli altri membri del gruppo nella piena commozione. O il 6 luglio 1977, quando Waters a Montreal interrompe l’esecuzione di “Pigs” insultando un gruppo di fan esaltati, per poi sputare a uno di loro. Nulla fu più come prima, da quella notte che vide idealmente nascere The Wall. Da quel muro i Floyd non sarebbero più usciti, da quel giorno si arriverà al doppio album che chiuderà in un certo senso gli anni Settanta tutti (forse un po’ come Woodstock chiuse il decennio precedente). Sono le stesse parole di Mason a sottolineare la malinconia di quel gruppo di ragazzi, ormai quasi uomini di mezza età già entrati nella storia, su posizioni sempre più inconciliabili. Quella storia che i Floyd hanno contribuito a scrivere (idealmente dall’allunaggio al crollo del muro di Berlino, eventi che ancora oggi guardiamo commentati dalla loro musica) con un monumento d’immaginario alla società contemporanea, ai suoi voli spaziali come ai suoi segreti, ai suoi deliri rivoluzionari come al suo drammatico ritorno all’ordine oggi; il nuovo dramma del contemporaneo (muri e migrazioni, disuguaglianze e ambiente, guerre), da far esplodere ancora con i loro suoni. Quello che segue sarà qualche apparizione spontanea, tre nuovi dischi (più un live) sotto l’era Gilmour, l’evento assoluto in mondovisione di Venezia e un altra data, il 2 luglio 2005. Roger, Nick, Richard e David, assieme un’ultima volta, al Live8. Guardano, sorridono, pensano a Syd mentre parte Wish, la dedicano a tutti quelli che non sono lì, un’emozione unica per chi come me, al titolo del capitolo nella biografia che parla proprio di Dark Side, ha pure dedicato un film sulla propria vita. Quattro tracce, nulla più. Un brivido fortissimo, lo ricordo, l’ultimo atto. Un anno dopo il pifferaio magico se ne andrà nella solitudine più assoluta, e nell’anonimato anche Wright scompare pochi mesi a seguire. Tutto il resto è silenzio, il continuo mistero della band che non ha volto perché è puro suono, e quindi immortalità. E Wyatt? Beh, all’interno del solito vortice. Si iscrive al Partito Comunista britannico dando voce alla sua fede dichiaratamente marxista, partecipa attivamente al dibattito politico segnalandosi - anche a livello musicale - negli anni ‘80 per le sue posizioni marcatamente antitatcheriane (è anche però molto vicino a Mandela e a coloro che lottano nel mondo per i diritti civili come quelli dei lavoratori). Negli anni ‘90 pubblica due altri gioielli come Dondestan e Shleep, per lasciare il Partito nell’ottica in cui il marxismo, qualora degenerasse in un altra forma di culto, si rivelerebbe qualcosa da cui allontanarsi (con quell’antidogmatismo che l’ha sempre contraddistinto). Tornato nel Lincolnshire puoi trovarlo forse ancora al pub (il bere legato all’ansia di prestazione, che ora appare un ricordo dopo averne condizionato la vita), in preda alla sua malinconia depressiva o pronto a un altro guizzo geniale, ancora giocoso e promiscuo.

A esorcizzare ogni trauma, O'Dair racconta al di là di ogni forzato intellettualismo spesso anche attraverso gli occhi di Alfie, un’osservatrice acuta del mondo (e) della musica con tutti i suoi traballanti collaboratori d’avant-garde (da Ayers alla Bley, da Cale a Eno, da Fripp a Manzanera, fino appunto ai Floyd). Mason è tornato da qualche anno a suonare con una band tributo i “suoi” pezzi, tra una pausa e l’altra da collezionista ossessivo di macchine d’epoca e da corsa. Da batterista bipede a guru dell’avanguardia, invece Wyatt vive ancora nella pulsione innata e solitaria di nuovi territori musicali e poetici da esplorare, verso orizzonti a noi preclusi. Arriviamo così a queste due date di possibile congedo, 7 e 14 novembre 2014. In una settimana escono The Endless River, l’album dedica a Wright, che sarà (con tutta probabilità) l’ultima pubblicazione ufficiale di materiale inedito della band; poi Different Every Time (album compendio alla prima versione della biografia), un doppio disco (auto)ritratto abbozzato, contenente anche un’incursione stramba in compagnia proprio di Mason. Che bellezza, vero?

E la Luna? Un passo indietro. Nell’aprile del 1969 Wyatt aiutò Barrett a registrare il suo esordio solista (The Madcap Laughs); alla domanda su un improvviso cambio di ritmo, Barrett rispose: “Forse potremmo fare la parte centrale più buia e quella finale più da pomeriggio, perché ora è troppo ventosa e glaciale”. Due mesi dopo saranno i Soft Machine a incidere “Moon in June”, quasi come se la presenza fantasmatica di Syd, la sua aura, fosse da ricercare là, nella Luna di mezza estate. La stessa Luna su cui nella notte tra il 20 e 21 luglio Neil Armstrong mosse per primo i passi, un momento unico per l’immaginario di quella generazione nell’immensità del cielo; momenti che mai torneranno, ma mai moriranno nelle narrazioni di chi c’era, nelle immagini sgranate come nelle voci di Stagno e Orlando, nei ricordi di mio padre. Suoni e fili che si legano e si intrecciano inevitabilmente. “Dark Side of the Moon (in June)”. Due opere divergenti e diegetiche che però mettono su nastro letteratura (Joyce e Pirandello, Artaud e Jarry), arte visuale (dalle avanguardie storiche all’iperrealismo, dal Dada alla Pop Art), filosofia antica e moderna (Gurdjieff, Adorno, Sartre, Debord). Due affreschi del modernismo che ci guidano sul lato oscuro attraverso la sospensione del tempo e la relatività dello spazio, verso un mondo parallelo, o in un’altra parte del sé, più interiore, inconscia. “The Dark Side of the Moon was an instance of political, philosophical and humanitarian empathy that desperately asked to come out.” Il ritratto di un momento in cui ci si chieda cosa sia la vita o dove si vada dopo la morte, quello in cui incontri la persona che ami o che soffri in solitudine, in cui costruire o distruggere, nel pensare o nel vedere, nel sentire e nell'impazzire; una sinfonia del passaggio che si fonde nei giorni flagranti e slabbrati, sul treno, in ufficio, in casa, in banca, in chiesa, in ospedale e soprattutto sulla Luna. Magari quella di giugno. “On a dilemma between what I need and what I just want / Between your thighs I feel a sensation / How long can I resist the temptation? / I've got my bird, you've got your man / So who else do we need, really?”. Uno schizzo patafisico, un Pollock sonoro eternamente modulato, un’esplosione magica alle corde dell’anima.

E ora? Il 16 novembre scorso Artemis1 è decollato da Cape Canaveral, con lo scopo di dimostrare l’affidabilità dell'SLS, dei sistemi principali della navicella e nel collaudare lo scudo termico. Tre settimane per portare l’Orion su un’orbita distante retrograda attorno alla Luna, in preparazione di un futuro rendezvous. Il 28 novembre la capsula ha raggiunto la massima distanza dalla Terra, l’11 dicembre è ammarata nell’Oceano Pacifico, portando a termine con successo tutti gli obiettivi della missione. Un primo passo, un attimo e siamo nuovamente più vicini alla Luna (e a Marte); una meravigliosa nuova avventura che ci ha donato le immagini (e forse addirittura il film) del 2022, speculari a quelle che dallo spazio profondo il James Webb Space Telescope sta iniziando ad inviarci. “Now I love your eyes - see how the time flies / She’s learning to hate, but it’s just too late for me / It was the same with her love / It just wasn’t enough for me / But before this feeling dies / Remember how distance can tell lies!". Così Wyatt nella penultima strofa del suo anatema lunare, così dopo una tenue nevicata lei si palesa anche questa notte. Chissà, forse anche Nick e Richard la stanno guardando in questo momento, proprio come me, come noi. Influisce le maree e il nostro umore, si staglia come un grande specchio dei pensieri, sembra faccia l’occhiolino un po’ come la vedeva Méliès. Nei secoli gli abbiamo dedicato parole, immagini e suoni anche per comunicare con noi stessi. Languida e leggera, anche quando è solo uno spicchio, ci sediamo su di lei per lunghi smarrimenti, visioni d’amore e distanze turbate. Capita di piangere a lei, nell’odiare del sonno, nella paura del sole, quando solo lei rimane a rifletterti. Non c’è nessun lato oscuro in fondo, non c’è mai stato. Siamo solo noi impossibilitati a vedere e ascoltare frammenti che solo il sogno ci può restituire. A tutti coloro che lassù, in un modo o nell’altro, con il corpo o con l’anima ci sono stati (e forse mai tornati). Ah, queste fanfare! Pare ancora di sentirle le parole di Neil che da dieci anni ci guarda serafico dalla sua Luna...

Ascolti consigliati:

- Interstellar Overdrive (Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn)

- Save Yourself (Soft Machine, Volume One)

- Jugband Blues (Pink Floyd, A Saucerful of Secrets)

- Pataphysical Introduction, I&II (Soft Machine, Volume Two)

- Echoes (Pink Floyd, Meddle)

- Moon in June (Soft Machine, Third)

- Time / Us and Them / Eclipsed (Pink Floyd, The Dark Side of the Moon)

- Alifib / Alife (Robert Wyatt, Rock Bottom)

- High Hopes (Pink Floyd, The Division Bell)

- Free Will and Testament (Robert Wyatt, Shleep)