"If I think about the future of cinema as art, I shiver" (Y. Ozu, 1959)

Meteors (Gürcan Keltek)

Monday, 27 November 2017 10:20Giona A. Nazzaro

The thing itself

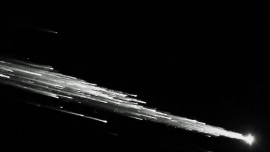

Gürcan Keltek’s first feature-length film is an astonishing survey of the possibilities still open and available to those who are working inside the boundaries of cinema. Tackling images and cinema as tools and means to further inquire about the set of rules that film-making is still dealing with, Keltek creates a tremendous visual and sensorial experience that has no equals in contemporary cinema today (with the only exception of Ala Eddine Slim’s work). His visual approach, already clearly refined and fully fleshed out in Fazlamesai (Overtime) – his first short film – evolves further on in Meteorlar (Meteors). Structured in what appears to be a narrative loosely tied by several chapters, there is a deeply resonant web of cosmic audio-visual fabrications. It deals obviously with the Kurdish identity and war, but the film also manages to evoke the so-called documentary elements of a broader context. The film begins and ends with a moon that slowly rises in the night sky. And it is the very same moon that ends it. Inbetween, there are scenes from a mountain hunt, the Kurdish guerrilla, and violent protests against the Turkish military and police as well as the voices of children and an unbelievably breath-taking meteor shower. Thus, Keltek manages to do several things in just one film. He questions the very notions of documentary and militant and politically engaged film-making. Keltek, an extraordinarily accomplished visual film-maker, depicts not only a very specific region (the southeast of Turkey), but produces a consistent mythopoeic universe in which image and sound redefine both the notion of watching and that of the image.

Shot in an elegant, grainy, very low-defined black and white, the image seems to be always on the verge of tearing itself apart of to simply expose its pixels (and it does happen…). Keltek tests the texture of the image as the image itself were a war zone. It is as if Keltek needed to go to war against the image to try re-thinking the possibilities of how to film a war in the current context. So, the unthinkable happens: the film becomes an immense and pulsating cosmic canvas, as if Tangerine Dream where reprocessed by Aphex Twin’s deconstructing approach. This is how Keltek can call upon an entire country and its politics in a precise historical moment and in a brutally, excruciatingly exact way.

Thus, Meteors becomes Turkey itself. No longer a film “about something” but the “thing” itself. Keltek’s keen ability for filming and framing landscapes, volumes, depths, texture and the dialectics of sound and vision, reaches its peak at the sight of Nemrut’s head. Suddenly, we are no longer on the northern border of the Kurdish district but in a completely different time and place. While the grainy images never allow us to forget that we are watching someone who is working (making a film…), the sheer volume of conflicting elements allows Meteors to transcend its own limits. The film becomes a powerful rumination on mankind and the void they are living in, but also a reflection of the endless returning cycle of the seasons of war and grieving.

Out of nowhere though, two snakes dance their mating rituals. It’s a mesmerizing and disturbing image. We cannot tell the two snakes apart.

Gürcan Keltek creates a sensuous and mysterious place of cinematic (im)purity. By accepting in the fabric of his film all those elements that are usually shunned upon, he also questions the notion of economic politics in film-making. Meteors is a new territory on the maps of contemporary cinema. It’s a filmic abstraction that becomes the most accurate depiction of what can still be done with cinema today. A timely and much needed reminder of the necessity of re-thinking the overall context of contemporary filmmaking.

Meteors is already a modern-day classic. A film on which we will look back whenever we will need tools and ideas and images, whenever we need to redefine and re-orient our position.

It’s that rare and precious film.

Verão Danado (Pedro Cabeleira)

Monday, 27 November 2017 10:20Erik Negro

Battenti e battuti

Lisbona, estate, giovinezza. Una città che appare come un enorme set, dispersa ed inaccessibile, aldilà delle storie di Wenders, dell‘Angelica di De Oliveira, dei misteri di Ruiz. Un luogo dalla mappatura impossibile, di narrazioni incerte e abbozzate, di un respiro suadente ma dalla malinconia di distanze spesso incolmabili. Forse questo ancora non può saperlo Chico quando lascia l‘agreste e bucolica campagna portoghese per dirigersi nel reticolato di strade e vie che ancora oggi appartengono a Camoes come a Pessoa. Arriva per andare a caccia del proprio futuro, tra lavoro e studi, qualcosa che continuamente gli sfuggirà tra le mani, con un inquieto senso di inadeguatezza latente, inconsapevole e forse inevitabile. Vive con i suoi amici all‘interno di una enorme parentesi, in un‘infinita sospensione della provvisorietà, attraversando la superficie cristallina delle cose senza che nessuna di esse possa appartenergli. Disperso nella luce, stordito dalla musica, abbagliato dalla droga; con una Lisbona notturna figlia dell‘apparenza mentre quella diurna rimane solo sullo sfondo, attraversata da quel ventotto elettrico che scollina miradouri abbracciando il tempo e la sua nostalgica circolarità. Il finale lascia tutto aperto (e così tutto chiude), nell‘esposizione continua e dolorosa a suoni ed immagini apparentemente senza fine.

Chico gioca apparentemente con il tempo, non accorgendosi della pericolosità, o di quanto sia esso a prendersi gioco di lui. Lontano è l‘albero di limoni dei nonni che lo riparava dal sole cocente, ora sono i fari stroboscopici a bruciarlo, a rendere viva (e già consumata) una durata dalla prospettiva incerta in cui nulla è concreto e tangibile, disegnata sul crinale della perdizione. La provvisorietà annega amicizie ed amori, esasperandone una vitalità forzata, ampliandone i confini di un eterno presente, che non può ricordare un passato e tantomeno vedere un futuro. Nel giungere vorticoso delle tenebre al culmine di ogni giornata, un piccolo Decameron giovanile strappato alla contemporaneità, solo l‘attimo può aver la sua dignità; al calar della sera il rituale di un‘altra festa compirà il suo corso, lasciando altri frammenti, altre macerie, altre visioni del limbo esistenziale quanto emozionale in cui galleggia una generazione intera. Ogni abbozzo di storia, ogni embrione di una narrazione possibile, si fonde con un‘altra ed un‘altra ancora, disperdendosi nel gioco del caos, dentro un‘altra alba ancora che spunta all‘improvviso dalla luce troppo reale, e quindi fastidiosa, per i nostri giovani protagonisti. Una distopia dilatata probabilmente, o solo un disperato desiderio di vita, qualcosa di altro (altero ed alterato) non descrivibile perché ovattato nel rumore di fondo incessante.

In una splendida scena, consumata frontalmente all‘interno di una festa, il suono scompare e l‘inquadratura si stringe su Chico, sognante e astratto, protagonista del film ma forse non più della propria vita. Un frammento muto che appare infinito, un‘astenia dei sensi, qualcosa che spezza inevitabilmente la percezione da ambo le parti dello schermo. Cabeleira, giovanissimo, coglie con rigore e sensibilità il respiro di una generazione sul limite dell‘esser perduta, al confine di una crisi economica, politica e sociale che non genera mostri ma soltanto corpi vuoti alla deriva, dall‘anima ferita e dalla speranza oramai inevitabilmente corrotta. Si avverte il senso di una fatalità incombente, nello scorrimento inafferrabile proprio della giovinezza (come del cinema), sottratta alle tenebre solo dalla sovraesposizione della luce artificiale. Resta l‘oscurità di un‘adolescenza dissipata, di notti visionarie senza confini e di un‘ossessività informe in cui a stento ci si riesce a riconoscere, ad affrontare, a comprendere. Chico potrebbe venire da un‘altra epoca, conoscere la ragazza che Vítor Gonçalves all'esordio portò al cinema trent‘anni prima, nel misterioso, straordinario e seminale Uma Raparíga no Verão. Entrambi bisognosi di una strada, di una direzione, di una parola, entrambi in attesa di una possibilità, di un segno, di un amore. Entrambi ragazzi, entrambi lusiadi, entrambi poetici, battenti e battuti.

Lucky (John Carroll Lynch)

Monday, 27 November 2017 10:20Vanna Carlucci

Exit

Una città senza nome, in Arizona, sembra essere quella zona di mezzo in cui il campo vuoto del deserto restringe ulteriormente il confine visivo tra vita e morte mentre il tempo sembra dilatarsi nello spazio. Qui, un cowboy novantenne ateo, si prepara al grande salto. Così John Carroll Lynch, al suo primo lungometraggio presentato in concorso a Locarno, mostra pezzi di vita, pelle, carne sconfitta dalla solitudine di questo cowboy sempre più prossimo alla fine; il suo cappello e i suoi stivali da western accompagnano l’eco di un’armonica che suona Red River Valley e di nomi che hanno bucato lo schermo del cinema americano (John Wayne, per esempio) riproiettando in avanti il Mito di un certo cinema in cui il deserto diventa luogo di intercessione per fantasmi.

In questo passaggio d’anime invisibili, Lucky (questo è il nome del protagonista e il titolo del film) diventa un viaggio spirituale che, in realtà, accompagna l’attore Harry Dean Stanton al suo ultimo film; di lì a poco infatti Stanton, all’età di 91 anni, ci avrebbe lasciato scrivendo inconsapevolmente e definitivamente il suo testamento cinematografico (con ovviamente la coda di Twin Peaks: The Return), perché Lucky è Harry Dean Stanton e Harry Dean Stanton è Lucky, attore e personaggio a fare un organo intero, corpo caratterista, corpo umano: qui ombra e immagine si fondono nella gravità del suo sguardo per farne spettro trattenuto, rumore di fondo, rumore nelle immagini. Ogni corpo filmato infatti, traccia un segno e che in Stanton è sempre stato il tratto scavato della sua figura, voce morbida tra le sue ossa e poi gli occhi, due bocche spalancate sulla macchina da presa. Lucky e Stanton qui si incrociano come due destini che si riflettono e raccontano pezzi di vita in una pulsione fortemente autobiografica (l’inizio di carriera come attore in film western, il suo passato da cantante e veterano della Seconda Guerra Mondiale) e indagano sul tempo che resta, sul realismo che è una cosa, sulla vecchiaia sempre più accomodata ai bordi del letto, sulla verità della solitudine che dilata la percezione del tempo e che uccide più del fumo di sigaretta. Stanton è un performer e Lucky rappresenta sicuramente la performance della sua vita e, in verità, il tempo qui diventa prova di resistenza, esercizio instancabile, disciplina ferrea che Stanton pare vincere ogni giorno, prestante nella sua prestazione, con quei movimenti del corpo che rappresentano l’incipit di questo corpo-film per cui il luogo fisico del film diventa il corpo stesso dell’attore mentre una voce di fondo ci chiede “ma anche i film invecchiano”? e, mentre ci si prepara alla fine, “cosa ricorderemo” e cosa non verrà trattenuto? Quale immagine? Quale anima? e allora la scena più commovente del film è il viso di Stanton piegato dal tempo e dalla voce di tenebra di Johnny Cash mentre si arrende all’oscurità che non si dirada e alla speranza di una luce.

Ma Stanton, nella sua lunga carriera cinematografica, è stato anche personaggio lynchano e non è di certo un caso se David Lynch lo omaggia inserendosi in questo film nell’unico luogo possibile in cui il tempo invece pare smembrarsi per diventare ponte e punto estremo: in perfetto stile, il modo unico con cui Lyncha ci lascia sempre un enigma tra le mani; qui Lucky dialoga con lui di notte in un bar come due vecchi amici che si conoscono da circa trent’anni, lui che è disperato per aver perduto il suo migliore amico, la tartaruga di nome Presidente Roosevelt e che troveremo ad inizio e fine film come un Caronte che accompagna Lucky verso la fine. Ma esiste nel cinema una fine? e la morte? anche quando è vera il cinema pare fingerla così come Stanton non è ancora sul punto di attraversare quella porta rossa con la scritta Exit in bilico tra un’entrata e un’uscita di scena, visto che al di là non c'è niente, quasi a voler fingere la vita stessa.

Brawl in Cell Block 99 (S. Craig Zahler)

Monday, 27 November 2017 10:20Lorenzo Esposito

Il fattore etico

Al secondo film S. Craig Zahler tiene duro e resta considerabile una scoperta assoluta. Non c’è da stupirsi che sembri muoversi con velocità e come in preda a un vero e proprio fuoco realizzativo (in arrivo già il film successivo, un poliziesco con Mel Gibson, Jennifer Carpenter, Don Johnson..), né che certa compattezza e addirittura simmetria nella coppia di film diretti finora (l’esordio luminoso Bone Tomahawk e questo corrusco livido Brawl in Cell Block 99) venga scambiata per arte mimetica o, peggio, per ritorno omaggiante all’arte di genere (grindhouse). È d’altra parte l’unico modo per spiegare l’altrimenti inspiegabile. Intanto il trasporto addirittura fisico con cui Zahler sembra aver interiorizzato – nel fraseggio, nel posizionamento dell’occhio, nel modo in cui costruisce tempi e spazi – una linea che va da Howard Hawks a Don Siegel a John Carpenter (forse anche a Hill, forse anche a Joseph H. Lewis). E come lo faccia senza ergerli a funzioni filmiche esplicite (come farebbe, peraltro sicuramente con sapienza e splendore, un Tarantino, da cui, ripetiamolo, differisce completamente). No, per Zahler questi nomi e numi sono ariose e spesso violentissime circolazioni amorose che lui riduce all’osso, agendole per quello che sono, ossia la base, il fondamento, la radice del cinema americano. Non c’è bisogno per esempio di spiegare o dire più di quel che già si vede perché il mondo in cui si dipana il trapasso sacrificale di Vince Vaughn (completamente trasformato rispetto al passato – True Detective e Hacksaw Ridge a parte: calvo, con una croce tatuata sul cranio, glaciale, fatalista, malinconico, uno che ne ha viste troppe, uno che quasi implora il resto del mondo di non provocarlo perché sa cosa sarebbe capace di fare, perché sa cos’è il luogo impossibile in cui l’amore coincide con la psicosi) è chiaramente lo stesso mondo attonito e posto sotto il giogo di qualcosa di imponderabile del Carpenter di They Live (e d’altra parte all’inizio il West filmato in Bone Tomahawk mostra le medesime caratteristiche), crisi economica e disoccupazione comprese. Ecco allora questi tempi sfilacciati, sospesi, questi sguardi misteriosi da un finestrino all’altro dell’automobile, lanciati distrattamente su un junkie seduto alla fermata dell’autobus.. Sono inquadrature e nulla più, magari più lunghe del necessario, spazio vuoto e tempo svuotato, deriva interna all’immagine stessa, mentre tutto intorno il cielo illividisce e le crepe nel corso apparentemente segnato della narrazione la conducono invece e segretamente (con quale maestria) verso l’esito più grandguignolesco e insieme fatto della fredda materia d’ogni destino fatale. In questo Zahler è l’esatto contrario del grindhouse anni settanta. L’ultraviolenza del finale è nient’altro più di quel che significa narrativamente – ossia la scelta estrema di un uomo messo in una situazione estrema – senza alcun compiacimento o gratuità, rispondendo unicamente a un fattore etico. Ovviamente un’etica costretta a ripensarsi come segno fisico dell’eccesso: ma, per capirne le ragioni, basterebbe ricordare l’eloquente scena iniziale quando Vaughn/Bradley scopre il tradimento della moglie (Jennifer Carpenter) e, cosciente della rabbia che lo sta per far esplodere, la fa rientrare in casa e sfoga tutto il suo dolore distruggendo l’automobile di famiglia, scegliendo responsabilmente di non toccare la donna nemmeno con un dito; sequenza che fra l’altro permette allo spettatore di accettare la follia del medico coreano che più tardi, quando la moglie di Bradley incinta verrà fatta prigioniera, si dirà capace (è Udo Kier, grandissimo, a recapitare pazientemente il messaggio) di mutilare il feto delle braccia mentre ancora è nell’utero lasciandolo in vita e dunque di farlo nascere così, con due moncherini. L’architettura dell’immagine è a sua volta secca, plumbea, grandangolare (qualcuno, non lontano dalla verità, ha parlato di cura o istinto kubrickiani), attenta a non falsificare i fatti col montaggio, pochissimi tagli e solo quelli necessari a ricordarci che un film (o che il cinema americano che amiamo) non è fatto di cuts ma di piani (plans).

Ultimi articoli pubblicati

- 2025-03-24 Chime/Cloud/Serpent’s Path (Kurosawa Kiyoshi)

- 2025-03-24 Abiding Nowhere (Tsai Ming-liang)

- 2025-03-24 The Box Man (Gakuryū Ishii)

- 2025-03-24 Grand Tour (Miguel Gomes)