"If I think about the future of cinema as art, I shiver" (Y. Ozu, 1959)

SPECIALE - DEBUT!

A Matter of Fact

Giulia D’Agnolo Vallan

Quattro uomini a piedi punteggiano i grigi bruni di un deserto sassoso. Le camice bianche inamidate sempre più sporche di polvere. Uno di loro zoppica pesantemente, ferito a una gamba. Un altro, la stella da sceriffo appuntata sul panciotto scuro e un’elaborata barba grigiastra, sa di aver intrapreso una missione ingrata. Il suo vice è un vecchio che parla troppo. L’ultimo è un pistolero con la pelle alabastrina striata da baffi nerissimi, che ha giurato morte a qualunque indiano incontri sui suoi passi.

Bone Tomahawk, un western che apre in un paese sonnolento, da cui vengono rapiti una donna, un carcerato e un secondino, e culmina, più di due ore dopo, in una caverna di cannibali, decorati e armati di ossa umane (si rivelano taglientissime) - come i marchingegni che si inseriscono nella trachea per produrre ululati metallici che gelano il sangue. Ma di che tribù fanno parte? “Trogloditi, anche se per voi bianchi saranno indiani come tutti gli altri”.

Tra la frontiera boriosa e inutile del revenant di Inarritu e quella archetipa, repackaged via Agatha Christie, di Quentin Tarantino, è arrivato a sorpresa, a rinvigorire il genere, questo piccolo film - un’alchimia di splatterpunk e Howard Hawks, Sentieri selvaggi e Le colline hanno gli occhi.

Scritto, diretto e musicato (insieme a Jeff Herriott) da S. Craig Zahler, Bone Tomahawk (1.8 milioni di dollari, girato in 21 giorni) è un primo film ma non arriva “dal nulla”. Zahler (1973, Miami), infatti, ha già scritto parecchie sceneggiature (opzionate ma non ancora prodotte, ad eccezione di Asylum Blackout, una coproduzione USA/Francia/Belgio) e alcuni romanzi, tra cui un noir molto bello e sadico, con un indimenticabile finale nella neve Mean Business on North Ganson Street (sarà un film WB) e due western, A Congregation of Jackals e Wraiths of the Broken Land.

Allucinata, cruentissima, cronaca della missione oltre il confine di Peckinpah e Aldrich, per salvare due sorelle vendute a un bordello messicano (nelle primissime pagine del libro, una, incatenata a un letto è già senza un piede, l’altra schiava del laudano), Wraiths è la matrice da cui Zahler ha tratto la sceneggiatura di Bone Tomahawak. Un’analoga rescue mission, ma più contenuta, adatta a un film a piccolo budget.

Abile nelle descrizioni, tratteggiate a pennellate sicure e molto vivide (tra i suoi fan anche Joe Lansdale e Walter Hill), quasi già distillate per il cinema, sulla pagina Zahler è forte soprattutto con personaggi, che prende e riprende nel racconto, scavandoli a forza di dettagli e piccole scene che li rendono indimenticabili. È con la stessa cura, in una progressione naturale, che si entra nel mondo di Bone Tomahawk .

Un cimitero dissacrato da due criminali vagabondi (David Arquette e Sid Haig) è l’elemento scatenante. Kurt Russell (qui molto più carpenteriano che in The Hateful Eight) è lo sceriffo Hunt, Patrick Wilson il marito zoppo della donna rapita. Matthew Fox il pistolero dandy e Richard Jenkins l’anziano “deputy”. Per farci trascorrere più tempo con loro (senza sforare con il budget) Zahler escogita un furto dei cavalli. E il film diventa ancora più minimal - quattro uomini appiedati, costretti insieme dalle circostanze, i loro fantasmi, e il pericolo che li attende. “C’è qualcosa di molto americano in questo film, che amo”, aveva detto John Carpenter, a Torino, anni fa, presentando Rio Bravo. È quella stessa “americanità”, priva di orpelli, antieroica, quasi malinconicamente matter of fact, tarata su un comune senso del dovere, dell’onore, della decency e dello humor, che attraversa questo film e i suoi personaggi. Diversamente dagli odiosi otto di Tarantino, gli uomini e la donna di Bone Tomahawk non portano sulle loro spalle il peso della storia, del mondo e del cinema. Sono solo se stessi. È la stupenda fragilità di questa loro leggerezza che li rende vicini. Che fa sì che i loro destini ci tocchino quando Zahler (povero di mezzi ma non di idee: “The Revenant è il peggior film che ho visto negli ultimi cinque anni - vuoto, tremendo e didattico”), inscena l’incontro con i trogloditi. Violento, scioccante e matter of fact anche quello.

The Sort of Song That Plays Only in Your Dreams

James Lattimer

With every first film you watch, you enter unchartered territory. You have no idea what awaits you, you have no experience to draw on and there’s nothing to guide you on your way. You can only give yourself up to the journey and hope the filmmaker is skilled at marking out the terrain; every good filmmaker must also be a good mapmaker. But how do you make a good map if you’ve never made one before? If your map draws too heavily on established routes, the trip is unlikely to be memorable; if it leads too far out into the wilderness, you’re going to lose people along the way. The best maps take you by the hand but still allow you to wander, they give structure but they do not dictate, they mark out paths but allow them to lead anywhere.

Bi Gan’s Kaili Blues spends most of its time charting a series of woozily interconnected trips, between Kaili and Zhenyuan, between past and present, between all the shifting layers of a dream. If, as the Diamond Sutra quote that opens the film suggests, neither the past, present nor future mind can be found, Kaili Blues is about tracking the sublimely futile process of looking for it. This is a place where you see the blue cassette long before it’s actually given to you, where you watch the train that will later return you to Kaili pass through the room in front of you, where there are so many different shots of protagonist Chen Sheng with his eyes closed it’s impossible to determine where one of his dreams stops and the next begins.

So the terrain Bi chooses to map out is an ambitious one. Rather than sticking with the standard three-dimensions of space, he augments his selected swathe of Guizhou province with the additional dimension of time, smearing the boundaries yet further by letting everything be governed by the unruly laws of Chen’s slumbering mind; we shouldn’t forgot he’s a poet after all. It’s thus often hard to say what exactly connects each individual scene, with the temporal, the causal, the spatial or the associative providing equally valid answers, if indeed there is any definitive answer at all. A nostalgic story of keeping hands warm with a torch suddenly cuts to a shot of two unidentifiable hands bathed in red light and tightly clasped together, a motorcycle repair is interrupted by an impromptu piece of bulldozer ballet and when Chen and his nephew Weiwei take a ride in an overgrown amusement park, the camera shows no qualms in detaching itself from their perspective. Just like in Chen’s poems, it’s not about their meaning, it’s about their rhythm.

It’s easy to imagine how all this unbounded freedom might get out of hand and in lesser hands it might, but Bi proves himself to be nothing if not a master mapmaker. His approach to cartography is not about ploughing familiar furrows or leading you up the garden path, but rather scattering the terrain with enough signposts to let you make your own way. These signposts are what other films would relegate to the status of mere objects, they are points of constant reference content to lurk in the background, even as they cut across four whole dimensions and an entire subjectivity. Each insignificant when taken by itself, together they form a lattice that reaches every corner of the film; no matter when or where you might end up, the objects around you offer repose.

Chen is given three objects to take with him on his way to Zhenyuan - the photograph of a friend of his elderly colleague Guang Lian, the cassette he once gave to her and the shirt she agreed to buy for him - and each get its chance to shine. The contents of the cassette soundtrack Chen’s trip to his mother’s grave; once two replacement buttons have been sewn back on, the shirt is a perfectly familiar outfit to wear in a perfectly unfamiliar place; the photograph is the one way for Chen to know he’s finally reached his goal. These three objects are flanked by countless others: the white dogs that may or may not have taught the locals how to fuck, myriad motorbikes and mirrorballs, blue shoes carried along by the current, pool tables that pop up again despite the camera having shaken off the protagonist, endlessly proliferating watches and clocks: drawn on wrists, painted on walls, covered with a scattering of buttons, spinning back through time as a train passes alongside.

And if all these tangible objects aren’t enough to help you get your bearings, there are more than enough intangible ones on hand to do the same job: the wild men covered in brown hair that are never seen, but seem to be on everyone’s lips, the apparently unmotivated camera movements in the first half of the film whose job it is to prepare you for its wild wanderings in the second, all the facts and figures that make up Kaili stored in the head of a girl who carries the same name as Chen’s wife, her recitations only halted by someone else who also happens to be called Weiwei.

While all these recurring elements function perfectly as signposts, they also resemble the motifs of a perfectly composed song; it’s not for nothing that the film is called Kaili Blues. Perhaps that’s Bi’s most singular achievement, his willingness to rely on rhythm to illuminate an unchartered terrain. How many other first features can you say that about? Much like Chen’s spontaneous final performance, Bi’s is a melancholy number, the perfect soundtrack to a life full of regret, a song that echoes across misty roads, crumbing buildings, dark tunnels and deep valleys, the sort of song that plays only in your dreams.

L’immagine inadeguata

Lorenzo Esposito

C’era una volta la questione del rapporto fra realtà e sua messa in scena, fra enormità del reale e praticabilità fiction del documento, fra visibile e invisibile. In discussione erano due imperfezioni: la realtà stessa e l’occhio umano: l’umano e il disumano. C’erano, conseguenti, i concetti di memoria, testimonianza, storia. C’era (come si sa, ma è sempre meglio ricordarlo) prima di Auschwitz e dopo Auschwitz.

È probabile che nel luogo dove più crudamente si è posto il problema del rapporto fra immagine e verità, vi sia un indice storico (nel senso benjaminiano) che permetta di far luce sull’oscura matassa del presente, e viceversa qualcosa di troppo oscuro allora che potrebbe risultarlo un po’ meno adesso.

È quello che fa László Nemes, ungherese classe 1977, col suo primo lungometraggio Son of Saul (Saul Fia, 2015). Nemes prende di petto la questione mettendo in scena, proprio immaginando, uno dei più turpi, forse il più turpe, fra i crimini nazisti, ossia la creazione del Sonderkommando, squadra di ebrei addetta a portare altri ebrei direttamente nelle camere a gas, alla pulizia di quel che restava dei loro corpi, al trasporto delle carcasse nei crematori e pronta, a sua volta, a essere gasata e sostituita ogni quattro mesi. Nemes sceglie l’estate del 1944, quando ad Auschwitz si dovette ‘far fronte’ all’arrivo di 450.000 ebrei ungheresi ammazzandoli il più velocemente possibile, e quando alcuni membri del Sonderkommando ebbero il coraggio di scattare delle foto del genocidio e di farle arrivare alla resistenza polacca e, infine, di organizzare una rivolta.

La prima immagine è una sfocatura del famigerato bosco di betulle antistante le camere della morte. Dopo la messa a fuoco, appare Saul Aslander, un membro del Sonderkommando, intento a fare quello che fa tutti i giorni, portare a morire un convoglio di nuovi arrivati. Da qui, togliendoci il fiato, si diramano una lunga serie di piani sequenza che ne seguono le operazioni attorno ai morti, l’incredibile evento di un ragazzo sopravvissuto alla camera a gas (subito strangolato dal medico di turno), l’ossessione di Saul di seppellirlo secondo il rituale kaddish, i rischi enormi che corre, la sua partecipazione agli scatti delle famose fotografie e alla rivolta finale.

Nemes si posiziona alle spalle del suo personaggio, si attacca alla nuca di Saul e lo tallona nel suo disumano andirivieni nei meandri del dispositivo di morte. Tutto quello che vediamo è un frammento (spesso fuori fuoco), scorci di corpi nudi accatastati o trascinati via, violenze di ogni tipo, i prigionieri al lavoro, l’arrivo continuo di nuovi deportati. Fuori campo il terribile manto sonoro di cui tante volte abbiamo letto (la babele di lingue yiddish ungherese polacco greco e gli ordini continuamente urlati in tedesco). Il girone infernale di Auschwitz, perfettamente ricostruito, ci viene tuttavia restituito per irruzioni, lampi, squarci che si imprimono come ferite. Nemes insiste su ciò che nell’immagine, e dunque nell’occhio che osserva, è inadeguato. La questione è capire in quale punto è in grado di ritrarsi dalla sua stessa assuefazione e addirittura trovare la forza per ritrarla (non solo foto, i membri del Sonderkommando scrissero e riscrissero diari che nascosero fra le ceneri dei morti). Nemes allora interroga il rapporto fra la forma stessa dell’occhio (attenzione, il film è girato in 35mm) e il processo di selezione intrinseco all’immagine, per cui non tutto può essere visto e mostrato, ma proprio su questo non si fonda l’atto del vedere (sto dicendo che nello statuto stesso del fondo del fondo più nero c’è una luce? Si, i nazisti, stupide bestie, non se lo immaginavano). È la doppia situazione visiva dei membri del Sonderkommando: resi ciechi, spogliati di tutto, anche dell’anima, gli viene chiesto di lavorare a cancellare le tracce dell’orrore cui partecipano. Può nascere uno sguardo dalla somma di due diversi accecamenti? Quel che il cinema può fare, sembra dire Nemes, è di usare la propria parzialità, e diremmo proprio, impotenza, per restituire quella condizione di spoliazione e di non-sapere che fondava il processo di disumanizzazione nazista.

Una versione più lunga e leggermente diversa di questo articolo è apparsa sulla rivista Alfabeta2 il 27 gennaio 2016 e si può trovare qui http://www.alfabeta2.it/2016/01/27/laszlo-nemes-limmagine-inadeguata/

Quel che vediamo è reale?

Michele Sardone

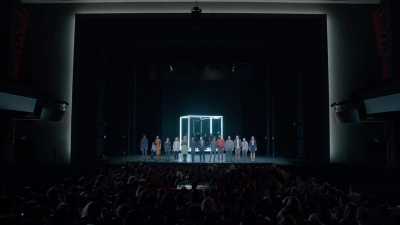

Uno spettacolo teatrale che mette in scena l’Orestea viene interrotto dall’irruzione sul palco di alcune figure vestite di nero: sono forse le Erinni che ossessionano Oreste? O dei terroristi che vogliono mettere in scena il loro spettacolo? Gli attori restano imprigionati in un elemento di scena, un cubo di vetro insonorizzato; una delle figure, un giovane uomo, prende la parola e presenta il suo gruppo come il Coro: da quel momento assumerà il ruolo di regista, e altri attori, dei volontari fra il pubblico, porteranno a termine la tragedia.

Questo l’inizio di Interruption, primo lungometraggio del greco Yorgos Zois, il cui obiettivo dichiarato era di estendere nel film la percezione di incredulità che alcuni spettatori pare abbiano avuto per qualche istante dinanzi a veri atti terroristici avvenuti in teatro, la percezione cioè che anche l’attentato facesse parte dello spettacolo.

Man mano che la visione prosegue, una strana immedesimazione si insinua: non ci identifichiamo nei volti in primo piano, un po’ impacciati, dei vari attori improvvisati, né in quelli freddi e determinati del Coro; ci accorgiamo che il nostro coinvolgimento è differente, e finiamo per riconoscerci nei volti opachi e indistinti del pubblico in platea. Ad essere in oggetto è proprio il nostro sguardo di spettatori inermi e impotenti dinanzi allo spettacolo del terrore cui assistiamo quotidianamente attraverso i media. Uno spettacolo che si mostra ogni volta clamoroso e insieme sempre identico a se stesso: e la sconsolata impotenza a far nulla di noi spettatori si ritrova ad essere speculare alla distaccata constatazione che nulla realmente accade. La caducità dell’evento spettacolare o spettacolarizzato, sempre pronto a farsi sostituire da un altro, restringe il tempo alla durata del clamore, mentre lo spazio si riduce al nostro punto di vista sull’evento stesso. Tutto si dà come flusso di immagini indistinte, distanti e separate da noi, fino a farci chiedere: “quel che vediamo è reale?”.

Ecco allora il tentativo di Zois: interrompere il flusso immaginale, ridare spazio e tempo all’azione, perché si possa avere la percezione che finalmente accada qualcosa. Zois cerca quanto più possibile di far coincidere la durata della vicenda rappresentata con la durata del film stesso, come avviene in molte delle tragedie classiche greche; e il teatro diventa così il luogo ideale per dare estensione e spazio a un’azione perché si compia. Ma l’azione scelta deve essere allora terribile, estrema, tragica appunto, fino ad arrivare al sacrificio di chi la compie.

Sarà sufficiente per risvegliarci dal nostro torpore di passivi spettatori? Non è un caso che lo spunto della tragedia inscenata venga dall’Orestea, in cui per la prima volta è il popolo che assiste ad essere chiamato a prendere una decisione attraverso il voto democratico. Viene facile allora pensare che tutto il film si possa risolvere in una chiamata a responsabilizzarci, ad alzarci dalle nostre poltrone e diventare noi attori in scena, e che la catarsi finale non ci purifichi, ma al contrario ci contamini: siamo tutti coinvolti, anche solo con la nostra omissione.

Ma non si può così eludere la banale obiezione che Interruption non sia altro che un film, e che quindi anche l’azione che viene rappresentata come vera è mera finzione: la rappresentazione teatrale è stata interrotta solo da un’altra rappresentazione spettacolare, solo un po' più verosimile. Il rischio è quindi di perdersi nel gioco di specchi fra le finzioni, ricadere nell’incantesimo della visione.

Oppure possiamo portare all’estremo la provocazione di Zois, e vedere in un’immagine non più il segno di una rappresentazione che non ci appartiene, ma il riflesso di uno specchio oscuro, come se l’immagine fosse un buco nero che attrae a sé chi la guarda, fino a perdersi dentro di essa, finché ognuno di noi diventi figura, fantasma, macchia opaca nel nero: e allora la domanda che ci poniamo dinanzi allo schermo non è più “quel che vediamo è reale?”, piuttosto “quanto siamo reali noi?”.

Un corpo scavato nei fotogrammi

Mariuccia Ciotta

Fluidi notturni plasmano persone che vengono da Marte, su una barca che trasporta migranti, anzi clandestini, tanti senza nome e senza faccia, ed ecco nascere Ayiva come se fosse un corpo scavato nei fotogrammi. Il vero sbarco, la vera paura si rivelano lontano dallo spazio-tempo di Rosarno. Succede che la realtà storica si allontani, non siamo in un documentario e neppure in un docu-drama, ma nell’emozionante e favolosa storia di un burkinabé sintonizzato per immagini con Jonas Carpignano, trentenne debuttante con i capelli rasta, un po’ delle Barbados un po’ calabrese. Il regista venuto dal Bronx (e da un illustre padre potop, Paolo) si è sdoppiato nel ruolo dell’ospite e dell’ospitante, si è mimetizzato con Ayiva, ma anche opposto allo straniero in un gioco di controcampi.

Sarà questo che fa di Mediterranea un genere speciale di indagine su quelli dell’altra sponda, le sagome nere che scendono sul molo in ogni tg, sconosciuti, gente senza vita se non nel tremolio delle telecamere e nei bagliori luminescenti delle onde tombali. E invece è qui Ayiva, e si muove in equilibrio perfetto dentro lo specchio visivo che Carpignano ha creato in mesi, anni di condivisione con quelli di Rosarno.

Il film è passato alla Semaine de la critique di Cannes 2015, primo lungometraggio dopo i corti premiati a Venezia e a Cannes, e segue l’esperimento di A Chjàna, diciannove minuti sempre con Ayiva, che insieme all’amico Abas viene dal deserto, a piedi, sotto il sole e il gelo della notte, ombre in cammino verso la Libia. Saranno aggrediti da uno squadrone di uomini armati prima di approdare sulla costa e imbarcarsi sul gommone pericolante senza nemmeno il famigerato scafista. Nessuno vuol rischiare di andare a picco, tranne Ayiva, “ma in Burkina non c’è il mare”, e che importa, il marinaio di terra va.

Carpignano non spreca fotogrammi, fiancheggia i due, gli sta addosso fino a Rosarno nei campi di arance. Attenti a tagliare corto il gambo, li avvertono, altrimenti il tronchetto buca i frutti nella cassetta, e non ti pagano la giornata. Sembra di stare in quelle pubblicità radiose dove i contadini saltellano felici tra i filari e riempiono i cesti... E dove il “padrone” è un tipo comprensivo, accogliente, come quello di Ayiva, “gran lavoratore”, invitato a cena insieme alla famiglia, dove una bambina punzecchia l’ “uomo nero”, e sembra di stare alla tavola di Django, prima del massacro. Niente permesso di soggiorno, papà Ayiva non potrà vedere la sua piccola che balla in diretta skipe... Il compassionevole datore di lavoro glielo nega e gli dà lezioni su come fare fortuna con l’aiuto dei goodfellas, della “famiglia”, al pari di suo nonno emigrato in America. Già. I bravi ragazzi di Rosarno hanno le spranghe e ci portano fin dentro il Distretto 13, le brigate della morte, carpenteriana tensione che lievita nei labirinti fantasma, contro i fari accecanti delle grosse auto, ragazzi incappucciati, sprangatori, sessualmente rapaci, e non siamo a Colonia. Addio a “mamma Africa”, ottantatreenne signora della Caritas, la 'ndrangheta scatenerà la “caccia all'immigrato”, fuoco ai rifugi, pestaggi, pallottole ad aria compressa. Due saranno uccisi. Accadde nel 2010. Carpignano riprende la rivolta degli immigrati, la furia dell’amico venuto da Ougadougou, il sangue dell’altro. E ancora tutto sembra ripetersi in un loop infinito, oggi Ayiva è sceso dalla barca e domani scenderà ancora, e qualcuno lo ucciderà un’altra volta.

Neontologia

Luigi Abiusi

Salpato da un porto di luccicanze, crepuscolo elettrico, cigolante già il proprio non essere più, la propria evanescenza accesa nel tremolio dei fari, Dead Slow Ahead è ecosistema di galleggiamento, di deriva, di protratta avaria in acque morte. Vive in una massa, un’inerzia d’acqua-tempo stagnante nonostante il moto ondoso che si vede dagli spiragli dell’inquadratura: mare aperto e spume, fino a banchi d’acqua colloidale, che si muovono lentamente in una plaga bianca, come intima ossessione, lo slow, dello sbaraglio del mare. La proiezione verso una stasi contemplativa e sibilante (arrivando fino alla soglia del dead) è incarnata dal passo rallentato delle sequenze: la dilatazione propria della macchina-cinema, che ampliando lo scavo sulle cose, le trasmuta vastamente, devastatamente in materia ultradensa, eppure evaporante oltre i propri contorni; e in apparato ipnotico, psichedelico di oggetti sonanti. Il che riguarda il processo di astrazione e di coordinazione attuato da Mauro Herce, tra la macchina e la natura, lo smalto, spesso ammaccato dei volani, dei grossi conduttori a bulloni, i radar, e il disegno dell’orizzonte, tra mare e cielo, come nella sequenza in cui lo strato orizzontale di nuvole forma una futuribile eppure ontologica coreografia con il torrione e le balconate del cargo, o le lamiere rosse con una pozzanghera specchiante: una neo-ontologia del quadro che, in ansia di astrazione, si avvicina a quelle spurie, altrimenti contingenti, di Tsai Ming-liang (garage invasi d’acqua in cui svolazzavano grandi e variopinte farfalle) o del Tarkovskij della zona che andava marcendo per infiltrazione e religione.

Ed è in questa zona morta (o morente) che sfolgora l’estetica (del negativo), cioè la constatazione della propria splendida estenuazione: una bellezza che mentre si disfa, si sdà alla macchina, sibila, canta di un canto cupo, vastamente, sullo sfondo che si sfinisce a perdita d’occhio. È la melopea affiorante dalla radice, anzi dalla sostanza delle cose, che siano artificiali o naturali, collante ed essenza di questa ontologia mutante, mito-macchina che risuona nella confusione dei rumori contingenti, degli apparecchi viventi nell’emissione di bip e ronfi, grida di lamiere, di venti sul ponte mentre la ciurma annega sottocoperta; e di una musica ambientale di poche note protratte, a innervare e affogare questo morto brulicame, che rivive all’infinito le fasi del suo sfinirsi in acque internazionali. Nave-fantasma, la “Fair Lady”, desta nei ricordi di Liverpool e Fantasma e dell’accrocco (generante metafisica, materia deliquescente) posto nelle stive ospedaliere di Sang Sattawat, con un senso di perdita, di fredda desolazione dell’immagine che è di Bartas. Ma certo Herce va oltre, conformando la sua (im)personale neo-ontologia nel lento movimento dell’avaria, della dimenticanza acquorea, nelle cui plaghe, non abissi, il “discorso” è di vastità, non di profondità, nel cui spazio piano, vastamente reliquiario, sembra divenire, oltre la fine del film, l’estetica dello sfacelo.

Una visita in miniera

Lorenzo Esposito

In attesa, un giorno, di fare la necessaria ricognizione sulla factory bosniaca di Béla Tarr (e magari aggiungere capitoli alla sua cosiddetta filmografia interrotta), è il caso di soffermarsi su questa sua studentessa giapponese, Kaori Oda, e su una sua visita in miniera. In principio fu Kafka. Secondo il compito assegnatole dal professor Béla, un possibile adattamento da Il cavaliere del secchio (e si capisce, non sembra forse questo proprio l’inizio di un film di Béla Tarr? “Tutto il carbone consumato; vuoto il secchio; assurda la paletta; la stufa che manda freddo; la stanza gonfia di gelo; davanti alla finestra alberi irrigiditi dalla brina; il cielo uno scudo d’argento contro colui che gli chiede soccorso”). Così Kaori, che da bambina sognava di giocare a pallacanestro e che un brutto incidente al ginocchio ha magicamente deviato verso il cinema, prende il suo secchio particolare, la camera, e scende in miniera. Qui tuttavia non trova Kafka, ma un dedalo di abissi tunnel macchine spazi e uomini, che la spingono a ripensare la sua presenza in quelle profondità in modo che il documento possa dispiegarsi a partire da una base non così strettamente letteraria (e Béla, che vede il girato, approva). Eppure di Kafka mantiene il senso unico del luogo, l’ora agghiacciante di un singolo luogo preso nel suo tempo e nella sua illusione: lunghi piani sequenza, un appostamento gentile e determinato insieme, per nulla impaurito dal buio, gli operai stessi pensati come fasci di luce, macchinari che si fondono con le carrellate mentre fondono il carbone e affondano ogni cosa, compresi i fuori fuoco, parte fondante dell’ipnotica compressione sotterranea. E ovviamente nessun intento sociale, perchè è già tutto nel parallelo gioco dei volumi dato dallo spazio e dal distribuirsi delle ombre per tagli dissezioni e autentici buchi neri. La verità è che Kaori Oda, con la semplice decisione di filmare tutto da sola con la sua Canon, e quindi di appoggiarsi al puro sound/recording, aiutata da una sola fonte di luce proveniente dal suo caschetto, ottiene una sorta di tutt’uno occhio/macchina/spazio che è in sé contemporanea riflessione politica sul lavoro e sulla posizione del cineasta tout court. È appassionante inoltre vedere come tutto ciò sia al tempo stesso a uno stato larvale, di intuizione pura, riportando bene il difficile rapporto che c’è oggi fra facile immediatezza del filmare (grazie al digitale) e desiderio di non rinunciare alla complessità del pensiero, seppure appena intravisto (e infatti è la regista stessa che, dopo aver precisato che ancora non sa bene cosa fare e che sta solo esplorando, non fatica però a indicare come punti di riferimento Pedro Costa, Wang Bing, Raymond Depardon, Frederick Wiseman…). L’epilogo di Kafka è ancora una volta perfetto: “La mia cavalcata non ha più senso, perciò sono smontato e porto il secchio su una spalla”.

Le mosse innovative

Roberto Silvestri

Quando Gagarin vide la terra da un punto di osservazione inusuale commentò: “È blu, è sempre più blu”. E allora capimmo che c’era del realismo profetico e cosmico, sia in Domenico Modugno che in Yves Klein. Ma si può anche andare indietro o di sbieco per aggiustare la focale di osservazione di una visione. Buñuel e Leonardo da Vinci. Pasolini e Masaccio. Pedro Costa e Cindy Sherman… Chi entra profondamente nella vita dei poveri, dei proletari, dei sottoproletari, non per questo si trasforma in un populista, in un apologeta reazionario del popolo doppiamente intrappolato, e felice di essere bastonato dallo stato o illuminato da dio. Affascinano le forme di resistenza di proletari e sottoproletari, di adolescenti o di “aliens” eccentrici o di “buoni malfattori” che si destreggiano nel loro contesto vitale e creare densità estetica dove bellezza non c’è, come direbbe Italo Calvino.

Impariamo meglio nelle periferie che istigano alla lotta per la sopravvivenza come approdare nella zona intermedia tra i dispositivi concettuali di resistenza all’ambiente sfavorevole e pratiche virtuosistiche di autoaffermazione just in time, quando l’attitudine innovativa prende già una forma poetica, anche se non si è pittori, musici o poeti in senso stretto. Ma malandrini, o inguaribilmente gagni, come si dice a Torino quando si intende maschietti, o boxeur più o meno suonati.

I ragazzi di João Salaviza, intrappolati in stanza perché bloccati ai domiciliari o sul terrazzo per scambiarsi droga o nel condominio (Arena avrebbe deliziato Roberto Farina, periodo Corviale), terrorizzati dal primo amore o dalla prima morte in famiglia, hanno debiti di riconoscenza con Truffaut dei 400 colpi? Con Fernando Lopes di Belarmino? Chi ispira Salaviza il meno dogmatico e cinefilo dei nuovi narratori visivi lusitani? Ora che il cordone ombelicale con il cinema da pesi massimi dei nonni e dei padri, di de Oliveria e Monteiro, che ancora affascinano Gomes e Rodrigues quando aspirano a immagini poderose e ingombranti, qui è proprio reciso, forse bisogna cercare altrove, magari in Don Siegel o in Pablo Trapero o negli urbanisti della scuola portoghese che fanno volare come fosse piuma il postmoderno, i riferimenti spaziali e ludici di Montanha, architettura complessa di movimenti mentali che danzano come in un arabesque di Busby Berkeley e sfondano qualunque stratificazione tettonica domestica. Ma senza esibire troppa bravura. Lasciando l’effetto shock in fuori gioco, nel fuori campo. Occupandosi di atmosfera. Il noir del Portogallo di oggi, prima del governo quadrangolare di sinistra Antonio Costa: un inferno. Lo sentiamo senza neppure vederlo. Pugno indiretto, dentro e sinistro. Come nello slogan di piazza Tahrir, a senso geografico, non ideologico: Destra e sinistra, la Rivoluzione avanza. Ostacoli di qua e di là si scavalcano. La periferia olivalense è stata per 600 anni un gioiello di urbanistica rustica. Negli anni ‘60 del secolo scorso barbari autoctoni salazariani l’hanno resa simile a Cinecittà o alla terrificante suburra della Londra Ken Loach o della Gomorra Matteo Garrone. Poi l’Expo ha fatto il resto, radendola al suolo e mangiando altri ettari del Parco delle Nazioni…Così la parola d’ordine è: rendere sicura l’insicurezza. Non è forse questo movimento d’avvicinamento che fa crescere dal campo lungo infantile al piano americano teenager al primo piano della maturità? Non è questo il piano sequenza fantasmatico che Salaviza controlla nella trilogia e nel suo seguito naturale, Montanha, anche se è costretto a riprendere scene che si svolgono dentro un corpo che balla solitario in discoteca a occhi chiusi o in un cavalcavia a 100 metri di distanza dove si tratta di biciclette rubate?

In una calda estate lisbonese David, 14 anni, terrorizzato dall’imminente morte del nonno, rifiuta di andarlo a trovare in ospedale con la madre, Mónica, e si barrica nel barrio periferico di Olivais, zona nord orientale della capitale, diventa l’uomo di casa, corre dietro a una ragazza della stessa scala e più non vuole crescere e più diventa adulto e responsabile. Entomologo Salaviza non ha mai negato di esserlo. Ma di quale indagine di profondità parla? Della dimestichezza con l’inquietante e con l’imprevedibile che fa di un cineasta un grande cineasta. E di un essere animale umano una macchina estetica. La creatività, lungi dall’essere una parolaccia abusata nel gergo critico dozzinale di oggi, è come spiega Virno e come spiegava Garroni, l’adattamento alla cronica inadeguatezza all’adattamento. E quando saltano le abitudini, dentro e fuori il set ecco che le mosse innovative.

I limiti dell’immagine

Edipo Massi

Ecco un film con i caratteri dell’insopportabilità. Ambizioso, sfrontato, megalomane. Brady Corbet, che ha recitato finora per una sfilza di cattivi maestri (Haneke e Von Trier dovrebbero bastare, ma si fa notare la sua presenza nel peggior film di Mia Hansen-Løve finora, Eden), non si fa pregare: Sartre, Hitler - o chi per lui - e, udite udite, Bresson, Pialat, Olmi, Kubrick: e il bello e insopportabile è che potrebbe pure avere ragione. Fa parte dei nuovi ossessi del controllo e del ripotenziamento pellicolare (70 e 35mm), Paul Thomas Anderson il capostipite, e fa il paio con l’altro debuttante 2015 Laszlo Némes, il quale però salta l’ostacolo – le origini dei fascismi – ed è già al punto di non ritorno, Auschwitz, così che sembra addirittura difficile immaginarlo a un secondo film, mentre Corbet, più baldanzoso, ne potrebbe avere pronti subito altri dieci, è evidente, non ce ne libereremo più (vorrei per ora non mettere in questa lista Miguel Gomes, il cui desiderio di smisuratezza, a detta di molti fallimentare, ha in questo eventuale fallimento la sua salvezza; Tarantino? Lui è diverso, fa cinema). Stutturatissimi, pochissimo avventati, molto cinici. Ovvio che i loro personaggi siano irrimediabilmente affetti da megalomania e che il film si pronunci a sua volta a favore di un cinema che crede talmente nel cinema (o, peggio, di esserlo) da insistere ciecamente sulla potenza dello sguardo e sulla sua imposizione (anche nel contenuto) allo spettatore. Il problema però, come si anticipava sopra, è che tutta questa claustrofobica certezza sui limiti dell’immagine, è purtuttavia costellata di ragionevoli zone d’ombra, di brevi incrinature nel sistema che, lavorando al suo inconscio depotenziamento, fanno ancora sperare in una possibilità di cinema. Soprattutto, il continuo rilancio fra aggrovigliarsi oscuro e non detto della Storia e il sottrarsi opaco della tela di luce che avvolge il film (senza dimenticare il cupo tocco di minaccioso ulteriore riverbero della musica di Scott Walker, che tanto ha ispirato anche David Bowie), dà invece l’idea di un’ossessione in fondo estranea alla sua stessa progettualità, e pronta invece a destinazioni meno precostituite e imprevedibili. E laddove vengono raggiunti inenarrabili massimi di immoralità filmica (degni degli indegni carrelli segnalati per sempre dal già compianto Rivette) – è il caso dello stacco sul capezzolo della giovane istitutrice che sporge dalla camicetta bianca trasparente e che, così tagliato, dovrebbe significare le già ben mature perversioni del giovanotto futuro leader assetato di sangue – ebbene, sono talmente inenarrabili da indugiare, a loro insaputa, sul loro oltrepassamento in una zona vicina al celibato assoluto, una zona bianca come una mammella turgida. Tutto il resto è altrettanto manipolatorio (le turbe incestuose, gli edipi galoppanti, le umiliazioni religiose, le metafore in forma di favola) e altrettanto così perversamente sicuro della propria matematica, da richiedere forse da parte nostra l’indulgenza necessaria ad attendere i prossimi fatidici dieci film.

Divinità schiave

Donatello Fumarola

Lucido. Preciso nel suo essere sbilenco. Rigoroso. Questo strano film realizzato da un artista, Carlo Gabriele Tribbioli e da un giovane filosofo e documentarista, Federico Lodoli, ha un’idea di partenza semplice: il frammento 53 di Eraclito - Pòlemos [la guerra] è padre di tutto e re di tutti: alcuni fa divinità, altri uomini; alcuni liberi, altri schiavi. La guerra. Considerata nella sua necessità e nella sua dimensione universale, dove ogni punto è inizio e fine della stessa circonferenza (per rimanere a Eraclito) e ogni combattente carnefice e vittima della stessa guerra. Qui, in particolare, è quella che da molti anni (dagli anni ‘90 almeno, quasi continuativamente) è stata combattuta a suon di macete e di massacri in Liberia, dove i due autori del film sono andati a più riprese per incontrare il "Generale" Rambo, Joshua M. Blahyi, Carl Darlington, Aron O. Kennedy, e gli altri guerriglieri che hanno offerto la loro testimonianza raccontando quanto hanno vissuto, da una parte e dall’altra, durante il periodo 2011-2014. Tanto è particolare la natura del conflitto raccontato da chi ha tagliato teste, teso imboscate, bruciato villaggi, combattuto in quel lembo di terra, tanto svanisce il peso della particolarità dissolvendosi e espandendosi in ogni altra particolarità, nel racconto filosofico (di stile platonico), nel mito. Polemos...

Qui non si tratta di andare a cercare l’esotismo del Cattivo (o il suo facile paradosso), come per esempio nei film di Joshua Oppenheimer, che non rischiano nulla e capitalizzano al massimo la forza (esotica - esogena) del soggetto scelto, facendo il loro spettacolino grazie al sangue versato e soprattutto grazie a chi lo ha fatto versare. In Frammento 53, al contrario, non c’è nessuna prurigine morale (né in un senso, né nel suo contrario), talmente è dentro la cosa, e al di là di ogni esotismo, davanti o dietro la camera. Frammento 53 fa sua l’astrazione che è propria delle immagini, e a suo modo tratta le parole (presenti quasi in forma aforistica) come immagini. Fa capire che lo sono senza ambiguità. E non volendo persuadere rinuncia alla retorica. È un film piuttosto neutro, in questo senso. Quel Neutro che manca alla lingua italiana, ad esempio, svanito col Latino, che ha fatto sí che restasse una opposizione binaria (quindi chiusa) a dominare tutto. Le sue qualità comunque (quelle del Neutro) muovono questo film dal profondo, dando l’idea che lo spazio dietro la camera sia molto più grande di quello davanti. È un film ossessivo, in cui si sente la forza dell’ossessione. Ed è bello quando si lascia andare, quando la tensione si spegne nei fuochi della festa, quando a un tratto il cinema si libera delle parole, divinità schiave. Lì, forse, inizia un altro film.

I veri nemici dell’Isis

Roberto Silvestri

Le primavere arabe fanno bene al cinema. I tabù saltano. Alla Berlinale 2016 un esordio tunisino arriva in concorso, Inehebbek Hedi, di Mohamed Ben Attia e tutto il mondo islamico è sotto shock per Much loved, del marocchino Nabil Ayouch, sulle squadre di prostitute specializzate in giochetti erotici per magnati sauditi, proibito ma visto da tutti, sia nel maghreb che nel mashreq. Il linguaggio delle ragazze è spudoratamente di strada. Un dialetto volgarissimo, con battute umoristiche a mitraglia piene di fuck e bestemmie, che si fa carezzevole nelle scene romantiche, quando le ragazze cambiano letteralmente lingua e sussurrano con il lessico delle star egiziane (in The Wolf of Wall Street si dice cazzo o derivati 569 volte, ma qui la fantasia va oltre). C’è qualcosa di Wakamatsu e delle nouvelle vague anni ‘60 in Madame Courage del veterano algerino Merzak Allouache che in trent’anni di onesta radiografia della società martoriata, mai aveva osato parlare male, attraverso le avventure di un debosciato, Omar, delle mostruose mamme sottoproletarie o deambulare in baracche puzzolenti senza acqua degli slum, come neanche Pedro Costa.

Ma l’esordio dell’anno è À peine j’ouvre les yeux di Leyla Bouzid, figlia d’arte, regista, sceneggiatrice e attrice che ha preparato la versione femminile del film di Allouache. Una studentessa middle class destinata dai genitori alla Medicina dice no e fa rock-folk maghrebino con il suo gruppo di capelloni sfrontati, sovversivi e angariati dalla polizia segreta. Il film è ambientato a Tunisi, prima della rivoluzione “per la libertà e per la democrazia” e ci trasmette quella rabbia fatta contagiante ritmo di lotta che cacciò Ben Alì e altri despoti della zona. Il ruolo della musica (metallara soprattutto) in quelle sollevazioni dal basso è stato raccontato in libri e saggi ma questo film lo assume come stile e, più che farci la cronaca di una rottamazione e osannare come in un musicarello nostrano chi combatte i castranti Mario Carotenuto locali, è commuovente perché collega le generazioni sconfitte del passato con questa vincente, tornando molto indietro nel tempo, attraverso la musica, fino al 1981 e a Trances, il rock-movie da qualche anno restaurato da Martin Scorsese nel quale si rendeva onore alla pioneristica band marocchina Nass el Ghiwane, che, come i nostri Mc5 o Fugs, aveva cambiato il mondo e le gerarchie dei sessi che lì dove sembrano inscalfibili. Lo scatenamento della soggettività desiderante a Tunisi vuol dire anche la conquista del bar malfamato e del far tardissimo di notte, crea resistenza in famiglia e fuori, anche se chi agisce non è costretto, come nel caso di Omar, alla criminalità individuale o organizzata. Lei canta. Bellissime canzoni d’amore e micidiali song di lotta. Innestando chitarre elettriche sganciate dalle regole ferree con le armonie tradizionali incalzanti e ipnotche a forma di oud, tablah, riqq, mizhmar e kamanjah. È la Joe Strummer di un immenso Clash di massa (e che sia cacofonica per le orecchie addestrate all’arabesque arabo è sicuro, amici arabi anche anticonformisti non possono sentirla, ma chi ha visto Rude boy sa che storpiare la melodia, schiaffeggiandola sia da destra che da sinistra, vuol dire sperimentare nuove consonanze). E la questura, meno stupida di quanto non si pensi, non lo permette. Chiude i locali che l’hanno scritturata, costringono chi affitta cantine a cacciarli. I genitori, poi, non ne parliamo. E perfino un membro della band comincia a remare contro, perchè in realtà è un travestito, ma di quelli che piacciono anche ai bigotti, un poliziotto, perché di informatori della polizia era infarcita tutta la società incivile di Ben Alì. Fino a che perfino la nostra eroina rischia per gelosia di mandare tutto a monte perché litiga con l’altro leader della banda. A quel punto la polizia segreta rapisce la ragazza e le dà una di quelle lezioni che avranno gli effetti boomerang che conosciamo. Rivoluzione. Questo film “apre gli occhi” dello spettatore occidentale infatti sulla difficile lotta di quella generazione che si è trovata di fronte una dittatura dall’aspetto vellutato e dalla realtà micidialmente attenta a reprimere ogni anelito di libertà. Foucault che insegnava a Tunisi se ne accorse e ce lo ha raccontato. Coraggiosissimi i tunisini allora e ora, in fabbrica nei campi, nel commercio, nelle scuole, nelle strade. C’erano le elezioni? Ben Alì il moderatore rendeva introvabili le schede elettorali alle persone tra i 18 e i 30 anni e il gioco era fatto per il partito al potere, membro dell’internazionale socialista. Oppure. Vogliamo parlare del sesso? Oppure, più semplicemente. Vogliamo andare al bar a berci una coca? Non era così semplice, almeno per una ragazza, con il velo o con i jeans strappati. Lo vedremo nel film questo penetrare nella notte negli spazi occupati dai soli uomini. E vedremo come si riesce a liberarli. Grazie alla musica. Il “musical” tocca punte hard insospettabili. E fa capire che sono stati questi ragazzi i veri eroi che hanno capovolto il mondo. E che facevano bene a reprimerli, i metallari, i rockettari e i folk singer del maghreb e del mashreq, perchè stavano, e stanno, sconvolgendo il mondo islamico e sono i veri nemici dell’Isis e di tutti gli Isis non islamici che avvenenano la vita anche in Occidente.

La voce della luce

Vanna Carlucci

Origem do mundo è una traversata, una ricerca nell’abisso che soffia sotto forma di palpito. Il vento, questo dio che spira da ogni luogo, s’infiltra tra le crepe delle rocce, bocche entro cui riformulare un suono, una lingua sconosciuta, un’impronta.

Siamo nel deserto brasiliano, luogo senza direzioni, distesa infinita sul cui strato essenziale si trovano i cosiddetti “pietroglifici”, disegni preistorici incisi sulla roccia. Si tratta di un paesaggio riconoscibile nella sua assenza, il deserto come spazio senza vita ma che si fa carico di una memoria lontana dai giorni: luogo che fa dei suoi miraggi il punto focale dell’immaginario. Batsow è un esploratore, mostra il non detto, rincorre l’aria, il disegno rupestre, ne tenta una possibile decifrazione che si allontana sempre più dal suo originale. Anche l’oralità, tramandata dai vecchi abitanti del luogo, lavora all’impossibile, all’imprendibilità della prima parola, a un mito che ritorna nell’immagine incisa: l’uomo paleolitico non ha solo visto l’animale ma lo ha raffigurato sotto forma di mostro, minacciosa bestia divina. Il segno allora, non è solo traccia ma atto, l’iscrizione non è solo un’incisione ma anche e soprattutto uccisione, sacrificio di una forma che lo sguardo cattura sulla pietra e che è rappresentazione di un’immagine divina solamente percepita e quindi immaginata.

L’origine è quel «grido della voce che sembrava la voce della luce» dice Pimandro, visibile solo nella distanza: è per questo che Origem do mundo scava nel tempo, allontana il mondo dal suo progressivo deterioramento per recuperane una forma primigenia, una memoria mitica, mai tradotta definitivamente e proprio per questo ancora intatta e lontana. Non è un caso - se di luce si tratta - che questo film faccia parte del progetto curato da Bressane il cui titolo rimanda non solo alla lingua portoghese ma anche e soprattutto al linguaggio del “cinema [che] è la musica della luce”, a questa riformulazione continua, tentativo perpetuo di traduzione e di salto oltre il confine della cosa vista per lasciare che si imprima la traccia sottile di un’immagine (o forma) luminosa venuta da lontano, il vento di un dio remoto: Tela Brilhadora da «brilhador, brilhadora» (sostantivo) = che brilla.

Così come in Batsow anche nel film di Rodrigo Lima, O espelho (che fa parte anche quest’ultimo di Tela Brilhadora), si tratta di scavare in profondità, attraversare la materia fluida di una superficie riflettente e di passare dall’altra parte. Anche Lima lavora sull’insufficienza del linguaggio di fronte alla cosa divina: non a caso la prima immagine è la punta rocciosa di una montagna in Rio de Janeiro chiamata Dito di Dio a cui segue l’indice di un uomo puntato in su.

È la natura nelle vesti di una donna ad annunciare poi la sua presenza con un grido che smuove il presente e risveglia l’attenzione di un pittore intento ad osservare la propria immagine riflessa in un specchio, tela vertiginosa attraverso la quale poter catturare l’altro da sé, un minuscolo riflesso luminoso. È un fantasma la donna che appare dalle acque del lago, è uno spirito che dà voce alla natura panica del mondo: ruggisce, urla si muove convulsamente come in preda a un dio incarnato in lei, immagine sfocata, ombra vagante per il bosco che trascina l’uomo in profondità, al di là del lago, specchio d’acqua, fino a scomparire. Lo specchio, questo vetro che ha struttura molecolare liquida, è un fluido: una volta passati si transita nel tempo, in questo continuo muoversi e approssimarsi a un’immagine capovolta dove il dentro ora risulta essere proiettato in superficie. Meccanismo alchemico, proiezione cinematografica, secondo Jean-Luc Nancy «l’immagine fa uscire la cosa dalla sua semplice presenza per metterla in presenza, in praesentia, in essere-davanti-a-sé, rivolta verso il fuori»; di conseguenza, «ogni immagine è una mostranza […] è dell’ordine del mostro», minaccia divina che si palesa in avanti: è questo abisso profondo che, cieco nel suo brancolare nel vuoto, ad un certo punto torna in superficie per mettersi in luce, immagine smagliata dalle frange delle acque, dal rimbalzo infinto degli specchi.

La pattuglia sperduta

Edipo Massi

Poiché ogni anno il numero di opere prime horror supera l’umana immaginazione, non è facile districarsi nella fittissima rete di appassionati (più che registi). Qui segnaliamo l’inedita provenienza turca di Baskin, primo lungometraggio di Can Evrenol (un prolungamento dell’omonimo premiatissimo cortometraggio del 2013). Non solo per l’orrore che si diffonde da quelle parti, ma perché finalmente un giovane regista, smessi i panni dell’apologo rurale ancora molto in voga nel cinema turco (come se non fosse possibile trasferire certa selvaggia capacità filmica delle zone più interne al fuoco cittadino), di quell’orrore fa l’horror necessario. Poliziotti corrotti presi nella rete di un mucchio selvaggio dedito a pratiche cannibali in attesa dell’arrivo dell’entità superiore. Nulla di particolarmente nuovo, se non che in Evrenol per fortuna non c’è sociologia né metafora (come direbbe il nostro Naked – si veda su questo numero il suo intervento sull’ultimo Straub), solo il desiderio di incanalare i personaggi in un piccolo e stringente abisso filmico, dove non c’è uscita perché semplicemente non esiste entrata, e il sistema di controllo delle vite altrui è in realtà un varco aperto su ciò che in se stessi è già agonizzante: il famoso poliziotto in noi, che merita di vedersi strappare il cuore a morsi e le proprie viscere date in pasto a una torma di esseri urlanti in disfacimento. La cosa interessante di Evrenol è che, a differenza del molto elogiato Abluka del connazionale Emin Alper, non crede nel legame fra contenuto e sua elaborazione paranoica (che è la deriva didascalica che appesantisce il plastico film di Alper), ma solo nel lato paranoico di una sceneggiatura giustamente inesistente, concentrata a estrarre dati dal puro desiderio. Evrenol è un bambino che gioca alle sue passioni, perciò è più estasiato da un movimento di macchina che dalla coerenza di scrittura, meglio una bella cascata di cupa emoglobina che la ricostruzione certosina del sistema di vasi sanguigni. Volete vederci un riferimento all’attuale caso della martoriata Turchia? Ebbene, c’è sempre più intervento politico nella fisica di una deriva senza esclusione di colpi, che nel dato reale sapientemente registrato e ricostruito. E poi, proprio quando meno te l’aspetti, il demonio si reincarna proprio nel poliziotto giovane e inesperto, anche se, a ben vedere, la sua pattuglia è rimasta sperduta ai bordi della strada e tutti i poveri poliziotti impantanati in un incubo collettivo che si ripete all’infinito.

Ultimi articoli pubblicati

- 2025-03-24 Chime/Cloud/Serpent’s Path (Kurosawa Kiyoshi)

- 2025-03-24 Abiding Nowhere (Tsai Ming-liang)

- 2025-03-24 The Box Man (Gakuryū Ishii)

- 2025-03-24 Grand Tour (Miguel Gomes)