"If I think about the future of cinema as art, I shiver" (Y. Ozu, 1959)

SPECIALE Chambre verte 2019

Lorenzo Esposito

Beröringen (titolo inglese The Touch, titolo italiano L’adultera, anno 1971) è il film più segreto e incompiuto e tanto cruciale quanto volutamente sotto tono di Ingmar Bergman. Una ballata triste e romantica d’autunno. Un autunno infinito, senza sinfonia, senza più stagioni prima o dopo, solo un manto di foglie livide e infuocate insieme che scendono lente a terra. Fra di loro ce n’è una più resistente delle altre, più pura, l’unica che crede alla sua stagione, che non ha paura di credere in qualcosa, che sa cosa è un inizio e cosa una fine. Ha il volto serio e dolce la foglia Bibi Andersson, l’attrice forse più vicina a calibrare l’incalibrabile squilibrio tra il lavoro mimetico e di denudamento dell’attore. Posso vedere una foto di sua moglie nuda, dice Elliot Gould a Max Von Sydow. Ma non c’è bisogno di chiedere. Guarda. Guardati. Lei ci prova a spiegartelo, con tutte le sue forze, ma tu non ti sposti di un millimetro. Voi non vi spostate di un millimetro. Voi che accusate lei di non saper prendere decisioni, lei che le ha prese tutte per prima e subito con quel suo talento assoluto e insuperato di depotenziare anche questa forza evidente, quest’occhio che vede dove agli altri non è permesso, ma senza voler dimostrare nulla, cancellando ogni passo, attaccata spasmodicamente alla purezza che le è propria per istinto, e quasi senza darsene a vedere. Un vera musa. Più di altre con cui Bergman ha lavorato a fondo. Quella che incarnava qualcosa che forse neppure lui, se non raramente, ha raggiunto, ma che intuiva fosse lì, dentro quegli occhi e quel volto che, col minimo movimento, lavorato allo stremo e insieme completamente inavvertito, ne rilancivano decine, centinaia.

Roberto Silvestri

Il “baby killer” partorito dalla fantasia radicale di Larry Cohen - piuttosto ben impastata ai crimini del capitalismo e dell’imperialismo reali che tutta la sua opera svela, indignata - nella famosa trilogia ispirata, a dieci anni dai fatti, agli effetti mostruosi del farmaco tedesco talidomide e ai 1500 casi di bambini nati deformi, è a metà tra le icone horror di origine umana, o postumana - Dracula, il mostro di Frankenstein, lo zombie o la stirpe dei dannati - e quelle di origine animale come il licantropo, il Gremlin, Godzilla e King Kong, modificati e ottimizzati da esperimenti scientifici o stregoneschi o astrologici o marziani.

Nella zona twilight dell’adolescenza, dove parte light e parte dark, sensualità vampiresca soft e erotismo animale hard si incontrano e si scontrano con maggiore passione, la sensibilità, e la concentrazione di potenza metamorfica, è massima, come ci ha ben dimostrato Kristen Stewart. Crescere è controllare gli istinti di morte e le aggressività ferine istintive, attivate per la sopravvivenza. I nipotini di Twilight sono le sardine di oggi. Lo strettissimo contatto fisico della moltitudine festiva senza leader né sessi dominanti è già la rivoluzione.

Ma qui, in It’s alive (1973), It’s live again (1978) e It’s Alive III: Island of the Alive (1986), siamo alla nascita, crescita e sconfitta della soggettività desiderante sessantottina.

Alle scaturigini della adolescenza, nell'infanzia primordiale della rivoluzione, nell'era auspicata dell’Acquario e il baby killer va verso la vita altra e non verso una morte identica. Non è apocalittico. Non è integrato. Avrà bisogno certo di acido o funghetto lisergico come antidoto minimo per purificare il suo corpo dagli esperimenti nazisti cui è stato sottoposto. Ma dimostra che si può combattere la banalità del male. È pura volontà di potenza (criminale e assassina incontenibile solo secondo logiche non sue). Come l’asino che scalcia. Il maiale che divora il bimbo lasciato incustodito. Il lupo affamato e inferocito. Animali che ancora nel ‘600 venivano poi processati e giustiziati dai tribunali ecclesiastici e laici proprio come se fossero “cristiani”, perché corpi manifestamente posseduti dal diavolo o spettri non indocili di esseri umani. Nel 1685 il lupo di Ansbach da tutti ritenuto il fantasma del sindaco defunto fu spellato e il suo corpo fu rivestito da un lino color carne e la sua testa di una maschera, barba grigia compresa, più parrucca castana, e solo dopo fu impiccato. Mascherato da uomo.

Ma se è l’animale che entra nell'uomo (distruggendo ogni tabù, conformismi, sensi di colpa e concetti usurati come il peccato…) e non viceversa, nessun tribunale potrà mai giudicarlo e giustiziarlo. “Alive generation”. Mario Martone nel Sindaco del rione sanità assolve i cani sbranatori addestrati. Ma in questo caso l’animale non è addestrato. È stato drogato senza volerlo. E cerca il suo pusher per eliminarlo.

Edipo Massi

Non ho remore nel dire che Doris è legata al mio canto materno perduto. Credo che la canzone, quella canzone, mi venisse intonata in italiano. Lei la canta in spagnolo? In inglese? Ma ho ricordi confusi, forse sovrapposti (non senza qualche autoironia sono costretto a notare che mi chiamo Edipo). Doris al pianoforte. Doris che fa la ninna nanna a un bambino. O forse no, gli canta la canzone e basta. La donna che sapeva troppo. Qui l’ironia però è di master Hitchcock, che ci deve aver visto un’altra bella occasione per una nemmeno tanto sottaciuta black comedy. Mentre l’uomo che sapeva troppo è seriamente e drammaticamente preoccupato, Doris, così solare, ci aggiunge quel tocco di femminile geniale fatalismo (che poi le parole del ritornello - pensateci - potrebbero essere l’epilogo perfetto di qualunque discussione di cinema o su qualunque film). E qui entra in gioco la seconda madre. La curva della mia squadra del cuore. La curva più geniale di tutte, che nell’annus domini 1984, vista la piega negativa presa dal match (contro i terribili tedeschi del Bayern Monaco), se ne esce con la versione ad hoc e personalizzata (che sarà sarà ovunque ti seguirem ovunque ti sosterrem che sarà sarà) per la squadra che porta il nome della capitale d’Italia, per coccolarla e giurarle amore eterno, in fatale continuità con Doris e con l’umorismo nero hitchockiano, cantandola senza interruzione per quarantacinque minuti, rasentando la leggenda, tanto che chi c’era lo racconta ancora oggi ai figli con le lacrime agli occhi, forse per esorcizzare per la propria squadra quello che succede al figlio di Doris nel film (e per inciso i tedeschi vincitori uscirono dal campo frastornati e increduli e, diciamolo, sconfitti al di là del risultato). E mi scuso con Doris per averla portata in un campo che davvero non le appartiene. Ma col cinema è sempre così. Que sera sera.

Bruno Roberti

«Une femme est une femme non è una commedia musicale in senso stretto, ma ormai non è più un film semplicemente parlato. È un rimpianto sul fatto che la vita non sia in musica.»

(Jean-Luc Godard.)

Donen è un incrocio di colori, di gambe, di piedi, di mani, di occhi e naturalmente di immagini.

Incroci di film come di strade. E sui marciapiedi iridescenti si scivola. Movimento di mondo (direbbe Deleuze ).

Parigi come una sorta di macchina celibe, di dispositivo desiderante.

Audrey Hepburn, come una sorta di segno grafico, di elfo bisessuato e misteriosamente erotico, di sentimento del colore, di processo di metamorfosi, di corpo-set dove cinema, fotografia, moda, fumetto, pittura si incrociano.

Tutto scorre e scivola, molto godardianamente. Scivolano le immagini, i piedi che accarezzano il suolo e le pareti (che diventano pavimenti e soffitti e spalancano il cielo riflettendo il selciato).

I battelli sull’acqua, di fiumi, di laghi. Una radura, la Senna. Un tramonto, un’alba, la notte.

(E Audrey sta a questa stagione cinematografica americana così obliqua e peculiare, come Karina sta alla contingenza, all’accadere del cinema godardiano).

Sciarada (Charade, Donen 1963)

Cenerentola a Parigi (Funny Face, Donen 1957)

Une femme est une femme (1961, Godard )

Sua altezza si sposa (Royal Wedding, Donen 1951)

I piccoli principi sul cielo, mentre le nuvole rosa (Think Pink!) si riflettono e si increspano sulle piccole onde, che si inarcano come i corpi danzanti.

Il piccolo principe (The Little Prince, Donen 1974)

E quelle silhouette scorrono, scivolano “in vetrina” come sullo schermo.

(E Mini/Lucia Bosè a Parigi “pensa” soprattutto alla moda, forse non si vede ma quelle ‘nuances’ di grigio fotografate da Henri Alekan, sono pur sempre “rosa”)

Parigi è sempre Parigi (Emmer 1951)

Ma se la vetrina è rosa, le luci sono rosse. E le luci rosse di Amsterdam (non) sono quelle di Parigi. Else/Marina Vlady viene fotografata da Otello Martelli, e il giorno “in un’altra città” finisce sulla spiaggia, e anche lì scivolano sul mare desiderio e gelosia. E (forse) il giorno è “a New York”, sui marciapiedi della metropoli.

La ragazza in vetrina (Emmer, 1961)

Forse non si tratta di Parigi ma di strade (e hotel lungo la “douce France” ). Donen da un lato si aggancia con un suo “movimento di mondo” particolare alla dinamica dell’incontro che sospende e destruttura il tempo e apre vuoti, innesta macchine desideranti o risucchi nei buchi tra buio e colore, operati nella tessitura del simbolico, dall’altro compie un gesto inaugurale da cui non potranno prescindere i cineasti della New Hollywood.

Paris nous appartient (Rivette, 1961)

Due per la strada (Two For The Road, Donen 1967)

The Truth about Charlie (Demme, 2003)

Ma è tutta una fantasmatica Nouvelle Vague, via Donen, che torna nella “verità” (“a propos” di Charley) declinata proprio sulla fantasmagoria parigina, sulla topografia filmica puntualmente rintracciata nelle insorgenze, nel movimento di reviviscenza, nel nachleben.

Le immagini warburghianamente ritornano, escono e rientrano, rivivono.

Torna la Ninfa a scivolare sulla soglia.

È il viaggio in trasformazione del corpo in movimento continuo di una donna (figura “ninfica”, pathosformel , immagine in fuga ).

È Anne, attraverso i sentieri mentali dell’incontrare e abbandonare, poi ri-incontrare e lasciare di nuovo. È ancora Audrey/Johanna. Perché quella donna, quella strada, e Parigi, e New York e il cinema, mon cher Stanley, “nous appartient”, certo, sotto tutti i cieli… tanto è sempre bel tempo.

Lorenzo Esposito

Le ragazze, in pieno trip hippie, entrano in un laboratorio sotterraneo e si denudano ai piedi di una macchina del tempo (operazione ossessiva, erotica, che si eleva via via a coazione a ripetere), che le trasferisce in un futuro non precisato, una distesa rocciosa lunare in cui si accampano prolungando il trip ed esplorando quasi senza meta questa sorta di sogno interiore che, alla fine, si rivelerà il risultato ambiguo di un progetto di cui loro stesse e i loro padri sono colpevoli, riconosciute, in un ultimo tragico autostop, dagli abitanti di questa terra desolata, come delle intruse o file impazziti del programma. Non c’è più tempo né spazio, solo il delirio compulsivo e una lotta fratricida, allo spasimo. Ma la cosa notevole in questa corsa distopica, che si intitola Idaho Transfer, e che è il secondo sconosciutissimo e stupefacente dei tre film diretti da Peter Fonda (e che esce praticamente già invisibile in un anno, il 1973, che vede su questa linea Soylent Green di Fleischer, Westworld di Michael Chricton, Zardoz di John Boorman, The Crazies di George A. Romero - e che infine potete tutti liberamente vedere su YouTube anche adesso), la cosa notevole è che non solo tutta la struttura spazio-temporale che si allarga come un prisma, ma proprio la piega interna del film ne è affetta fino a spappolarsi, ad allungarsi in una dimensione cubista e iper-visiva, che in qualche modo porta alle estreme conseguenze l’insegnamento di Corman (gli incredibili venti minuti finali). Con una lucidità e intelligenza e generosità che però erano e sono solo di Peter Fonda.

Arturo Lima

Gentleman è la parola più ricorrente. E anche quella più giusta. Per nulla legata ai ruoli interpretati, ma alla saggezza e alla calma con cui un uomo riesce a fare in modo che il suo personaggio sia prima di tutto un uomo. E questo rende il personaggio vero. Da Medium Cool a Jackie Brown. Se poi sei anche più bello di Marlon Brando, sei troppo per chiunque (tanto che a un certo punto i registi ti dimenticano). Quando Tarantino ha scritto per te, immenso Robert Forster, lo ha fatto perché aveva bisogno di un uomo, un uomo in grado di stare accanto a una donna unica come Pam Grier, non certo per resuscitare un attore in difficoltà. Ha fatto un movimento etico prendendo spunto da te. Tu che avevi soprattutto quel modo di guardare, quella luce negli occhi. Malinconici? Di chi ne ha viste troppe? Eppure duri, duramente etici (nessuna paura dell’ambiguo ruolo in Breaking Bad). Che non ammettono ipocrisie o sotterfugi. Anche David Lynch lo deve aver pensato. Mi serve qualcuno che, nel mondo fuor di sesto chiamato Twin Peaks, sappia rintracciare brandelli di realtà, sappia portare un misto di tenerezza e dolore, sappia vedere, riconoscere, guarire.

Erik Negro

Ho sempre pensato a “The Americans” come prototipo di un opera d’arte totale e allo stesso tempo provvisoria, così densa di vita e così incapsulata in quella cariatide del tempo che è la fotografia. La grandezza di Robert Frank sta così anche nella sua leggerezza, quella d’aver descritto i limiti di un continente nell’unico modo possibile, attraversandolo (con l’occhio di chi lo abita). «La verità è il modo di rivelare qualcosa della tua vita, dei tuoi pensieri, delle tue posizioni. Non è una cosa che sta lì a sé stante, la verità. È combinata con l’arte. E io voglio realizzare qualcosa che abbia a che fare meno con l’arte e più con la verità. Il che significa spingersi sull’orlo del precipizio - perché la gente è più a suo agio con l’arte che con la verità». In queste parole (tratte dal catalogo di “Moving Out” grande mostra che la National Gallery of Art di Washington gli dedicò nel 1994, e riprese da Giulia D’Agnolo Vallan nel suo omaggio a Frank per “Il Manifesto”) risiede forse tutta l’essenza di una vita passata sulla strada. Dagli anni rincorsi, da battente e battuto, con Jack ed Allen, al ritiro spirituale in Nuova Scozia; dalle radici della moderna “street photography” alle sperimentazioni video, sempre legato ad un idea poetica unica di quel baratro della verità in cui ha oltrepassato il (suo) secolo. Proprio sessant’anni fa girava, con Alfred Leslie, Pull My Daisy adattato da Kerouac. Con lui attorno a un tavolo, Ginsberg, Orlovsky e Corso (partendo dalla figura della “musa” Cassidy), Frank chiudeva idealmente la stagione Beat per aprire quelli che saranno i lunghissimi Sixties americani. Un’altra opera seminale che ritorna, inesorabilmente a quel viaggio fatto con la Leica in mano. Ecco perchè quelle ottantatre immagini non sono la struttura interna di album o la descrizione di un momento del paese più complesso attraverso il suo cambiamento più radicale, “The Americans” guarda al movimento che non c’è, dona alla fotografia il possesso della durata. Attraverso il tempo, anzi lo attraversa in quell’immortalità istantaneamente morta e perennemente viva che è lo scatto (fino a noi).

Lisa Gyongy

Bruno Ganz mi osserva in silenzio. Gli passo il cavo del microfono sotto la camicia e glielo fisso a sinistra. Ho quindici anni, faccio il mio primo stage in televisione.

Lui aspetta che io abbia finito, poi dice che sarebbe meglio metterlo a destra.

Non capisco il perché, ma eseguo.

Il giornalista fuma in un angolo, il cameraman prepara il cavalletto. Prendo il riflettore, lo sfilo abilmente dal sacco e cerco di illuminare la parte in ombra del suo viso. Trovo la posizione e m’immobilizzo. Lui mi fissa, alza il mento. Non capisco. Ripete. Inclino un po’ il freesbee. Sorride e muove la testa a sinistra. Seguo il suo movimento.

Ora la luce è perfetta. La sente sulla pelle.

Lancia un’occhiata al giornalista e a voce alta chiede se sono io il capo e se posso avvertire i miei colleghi. Noi siamo pronti. Cameraman e giornalista corrono, si posizionano a destra e l’intervista inizia.

Bruno Ganz mi guarda picchiettando un dito sull’orologio anni ‘30 che porta al polso.

Ho ventisette anni e lavoro come assistente alla regia. Gli avevo detto che sarei andata a recuperarlo dopo quindici minuti per portarlo sul set e ne sono passati venti. È vestito con un completo grigio in lana cotta con tanto di cappello in stile Borsalino. Gli conferisce uno sguardo severo. Mi parla in modo secco, diretto. Mai una parola in più di quello che deve.

Appena vestito e truccato mi aveva chiesto tempo per un caffè e dal set mi avevano concesso quindici minuti. Quando stavo andando a recuperarlo, avevo scoperto che c’era stato un problema tecnico, non avremmo iniziato a girare prima di un’ora. Da quì, i miei cinque minuti di ritardo.

Glielo spiego, alza le spalle e decide di tornare in stanza.

Passano cinque minuti, mi suona il telefono. Il problema è stato risolto, dobbiamo partire subito.

Salgo al piano delle camere, busso alla porta. Bruno mi apre in canottiera, non sembra sorpreso. Gli dico che dobbiamo partire. Alza le braccia: “Sempre così. Non importa il film. Non cambiano mai.”

Arriviamo a destinazione. Ci troviamo su una collina spazzata dal vento gelido di novembre. I tecnici e i figuranti punteggiano il paesaggio. Bruno esce dall’auto, lo vedo parlare con l’aiuto regista e alzare le braccia. Torna da me. Non sono pronti: “Sempre così. Non importa il film. Non cambiano mai.” ripete.

Le ore di ripresa passano in fretta. Bruno sale in auto che non ho ancora fatto manovra. Invece del freno schiaccio l’acceleratore in retromarcia e sbatto contro la parete erbosa della collinetta. Lui, stoico, non si è mosso.

Durante il tragitto mi racconta della sua prossima lettura in un castello. Recita con il sorriso brani di libri a memoria. Io non assaporo il momento, persa nel senso di colpa.

Arriviamo all’hotel. Scende. Sparisce. Non mi muovo, ci manca solo che lo investo. Riappare alla finestra, mi punta un dito. Abbasso il finestrino. L’indice sempre verso di me. Vede che non capisco. “L’erba.” Dice. “L’auto qui dietro, era sporca d’erba. Ma ho tolto le prove.” Mi fa l’occhiolino. Lo guardo allontanarsi a passo lento, un po’ ciondolante, con ancora addosso i suoi pesanti vestiti di scena.

Luigi Abiusi

Nel grondare sanguinoso, fumoso, era stato un cafarnao di ruderi, cibi marciti ovunque, una foto alla parete rancida, sputata, trafila di muffa, di penombra; nel colare di un tramonto autunnale fattosi acquoreo, Rutger Hauer s’imprime ancora, e per sempre, fiore di carne, non carne morta, in quella luce proiettata dall’orizzonte cinematografico, quando lascia andare un gabbiano che non può che puntare, con vorticare, folle sbattere d’ali, sfondare la luce, quella moria fiammeggiante da cui tutte le cose si creano, tanto più in questo autunno che scolora, cola dalla crosta del Nulla. È Verhoeven che lo modella per primo, in carne e ossa, chioma e occhi, e vomito, sperma, il fluire liberatorio, anzi libertario e beffardo, di ogni secrezione; e lo incastona una volta per tutte nel caos cadente (e ridente) del Fiore di carne, alcova di una disperazione e del tentativo di resistere alla mancanza, amputazione d’io lancinante, in ginocchio sul letto, di fronte alla foto di Olga mentre si masturba stridendo, ansando troia te ne sei andata. Congegno di carne nelle mani di un regista straordinario, carne ebbra, turgida, eppure sfumante in derelizione, in pene moscio impigliato nella cerniera dei pantaloni, ancora esalante di sborra, quel dato di fatto, lattiginosa, morbosa presa di coscienza del proprio svuotamento, del proprio vuoto, tanto più di fronte all’euforica, folle e ottusa pienezza, o tensione a riempirsi, di una delle tante donne di Paul Verhoeven, ma sempre la stessa, forma cava, infinitamente aperta, desertico specchio del Nulla. Gioioso il suo appena dischiuso fiore di carne, pollante, flagrante sotto leggera peluria, come le feci in cui Erik fruga in totale amore, già in totale balia della morte; quel suicidio che è schizzato sulla foto di Olga dopo averla leccata dietro, che apre la voragine di un’alcova a pezzi, di una luce livida fuori, che non è presagio di Niente, ma è quel Niente, quel tutto brulicante, cioè un ente basato sul vuoto. In quanto congegno di continua incarnazione, di secrezione, gioiosa deiezione, corpo vitale, felicitante, cui risvolto è la malinconia più nera impressa per sempre, da quel momento, negli occhi di Hauer, Erik è pronto a ricominciare (si ripulisce, sbratta il loft, riprende a creare, a crearsi), e se lo dice allo specchio, nonostante sappia di portarsi addosso la malattia, quel morbo d’essere pienamente solo nell’altro, per l’altro, assente.

Lorenzo Esposito

La scena del ballo di Vivre sa vie è un perfetto documentario. Vivre sa vie, un film che si estenua di primi piani, e poi ecco che la verità, vera e intatta, emerge abbagliante in questa danza a spirale intorno a un tavolo da biliardo e a qualche freddo bellimbusto. Guarda caso proprio quando Godard, forse con qualche desiderio non sottaciuto di godersi finalmente il movimento di macchina, sembrerebbe intenzionato più del solito a seguire l’evoluzione del personaggio piuttosto che documentare Anna. Lo so che non sei malinconica come vorrei, e allora sii felice per questi due minuti e mezzo, ma in modo che si capisca il tuo dolore. La concretezza della risposta di Anna Karina, che si torce e volteggia alzando la gambina, che sorride imperterrita ai maschi imbarazzati, non lascia scampo. È davvero solo una ragazza felice che balla e che vorrebbe solo ballare e essere felice. Forse Godard a un certo punto lo intuisce. Non c’è scampo al documentarsi della finzione. Il piano si interrompe e l’attacco successivo è un movimento sul vuoto, una lavagna, il termosifone, la finestra, una sedia alla parete, l’angolo del tavolo, ancora una finestra… Fino a qui siamo allo spettrale puro, l’occhio impersonale della caméra fantasma. Poi due uomini seduti guardano senza espressione quella che - in verità - è la soggettiva di Anna. Trascendenza della caméra-Karina. Questa donna-caméra ha degli occhi grandi e lievemente orientali, con una luce dentro che ha nostalgia di qualcosa, un sorriso largo che arriva fino agli zigomi, un caschetto nero fermato con due forcine, una camicetta bianca di pizzo e un golfino nero, una gonna lunga a quadretti, le gambe lunghe e magre, le scarpe nere lucide con i tacchi.

Giuseppe Gariazzo

Due uomini camminano, parlano, s’inoltrano in un bosco solcato da un fiume. Due rive. Un uomo da una parte, uno dall’altra. Si tendono le mani, si sfiorano, la distanza non le fa toccare. Proseguono, in silenzio, vicini/lontani, mentre il fiume si allarga, separa i sentieri. Gli uomini, sempre meno visibili. La musica sinfonica come ninnananna che moltiplica l’ipnosi del movimento dell’acqua e dei gesti della macchina da presa, panoramiche da una all’altra riva, a unire quei due corpi sempre più allontanati dalla geografia della natura, soggettive a mezz’aria che avanzano sopra il fiume, fino a che esso conquista l’inquadratura, entra nell’immagine, la bagna con la sua presenza. Nell’acqua-schermo si conclude, affonda, abbraccia - ovvero si apre a nuove percezioni, al fuori campo, alla disgregazione delle pareti filmiche, come in un istante espanso di potenza brakhagiana - Infinitas, titolo esemplare, ultimo film (poi avrebbe realizzato un mediometraggio documentario e una scheggia per l’opera collettiva Venice 70: Future Reloaded, non casualmente chiamata In perpetuum infinituum) di Marlen Khutsiev, realizzato nel 1991. Come non vedere allora in quelle due sponde, in quei due uomini, in quel fiume, il durante della separazione storica di un intero, immenso paese: Unione Sovietica/Russia?

Cinema infinito, quello di Khutsiev (che era georgiano), fluviale tanto nel ricorso all’acqua, di un fiume o della pioggia, elemento ricorrente nei suoi film, quanto in quello della durata, e di viaggi nel tempo e nella memoria. Il tempo, in Infinitas e ovunque nella sua filmografia, si frantuma, va contro-corrente, si annulla. Khutsiev lo sovverte fino a un punto estremo in un altro suo capolavoro, duramente colpito dal potere, Il bastione Ilich, poi ri-titolato Ho vent’anni, dove un soldato parla con il padre morto più giovane di lui. Cinema del qui e altrove, concreto e limpido, di vita e di morte, di flagrante sospensione dello sguardo, quello di Khutsiev. Cinema intimista e politico che proviene dal futuro.

Edipo Massi

Non sapevo che non si fosse mai sposata. Mi pare impossibile. O forse Princess Yang Kwei-Fei deve averla dissuasa. Troppo sacrificio. Troppo colore. Eppure già con Ugetsu Monogatari Mizoguchi doveva averla convinta che non si può fare a meno dei fantasmi, o del fantasma dell’amore. Forse è stato Kurosawa. È lui il colpevole. Le ha mostrato troppe possibilità, troppe diverse versioni della stessa cosa. O forse - parole di Kurosawa (Something Like An Autobiograpy) - la sua dedizione al ruolo era al di sopra di tutto (santo dio, non è facile essere stuprata da Toshiro Mifune). Ma il punto è che questa immensa attrice poteva con poco assorbire e riconsegnare all’immagine ogni singolo e contrastante carattere, in una pirotecnia di stati d’animo che potevano cambiare il volto intero di un film. Basta vedere il suo unico film americano (di Daniel Mann, con Marlon Brando e Glenn Ford!). Sembra che Princess Yang Kwei-Fei, per restare all’America, piacque a Eleaonor Roosvelt (ma questa è un’altra storia). Piuttosto, non credo che molti si aspettassero la deriva bad girl di Street of Shame. Ma lei poteva tutto. Bellezza violenta e archetipica insieme. Non dimenticherò mai il finale di Floating Weeds di Ozu. Un notturno senza fine, la stazione, un uomo e una donna che si danno un’altra possibilità. Machiko Kyō si alza e compra i biglietti. Sul treno apre una bottiglia. Bevono insieme. Il treno si allontana nella notte.

Donatello Fumarola

Dušan Makavejev: apolide balcanico grande spericolato precisissimo irriverente fragile possente ossessivo leggero caotico sapiente vitale politico sensuale ironico lacerante libero dolce spigoloso nudo. Gli aggettivi non bastano, e al limite bisognerebbe inventarne di nuovi, come lui in qualche modo ha inventato un modo di fare cinema tutto suo (con il supporto e la complicità di compagni di viaggio straordinari come Živojin Pavlović, Aleksander Petković, Želimir Žilnik, Karpo Godina), di scriverlo, di metterlo in scena, di girarlo, di rivoltarlo attraverso una dinamica dinamitarda che dalla censura di Stato alla censura di mercato non gli ha risparmiato nulla. Il suo cinema ha saputo trasformare la difficoltà, la pesantezza, la caoticità e l’orrore di questioni riguardanti l’esistenza umana in qualcosa di vicino a una canzone o a un tappeto volante, alla ricerca del segreto nascosto nel disordine.

Per una sintesi baldanzosa della personalità (e di alcune idee) di questo grande cineasta irregolare e sregolato, si potrebbe vedere il suo ultimo film, Hole in the Soul, un autoritratto prodotto nel 1994 dalla BBC scozzese girato tra Belgrado e Los Angeles.

Per una sintesi estrema e paradossale di cosa è (e cosa ancora sarebbe potuto essere) il suo cinema, è piuttosto illuminante l’incipit di un testo (l’idea di un film da farsi) di Makavejev scritto nel 2000 per il catalogo germaniano “La meticcia di fuoco” (Nei Balcani, dove i fiumi scorrono sopra i ponti): «Nei secoli che hanno preceduto l’invenzione del cinema, nei Balcani si estendevano due imperi, quello ottomano e quello austroungarico. Innumerevoli volte le loro frontiere si sono spostate da Oriente a Occidente e viceversa. Qua e là, specialmente lungo i loro confini, certi principati, staterelli autonomi, piccoli regni, hanno aumentato le proprie dimensioni e le hanno diminuite, proprio come nelle favole. Ho sempre desiderato fare un film d’animazione della durata di un minuto in cui queste mappe dei Balcani del secondo millennio si fondono in un gioco visivo degno di Norman McLaren (con un adeguato accompagnamento al pianoforte del virtuoso Oscar Peterson). In realtà nemmeno la vecchia Europa susciterebbe una migliore impressione in un simile approccio. C’è stato un tempo in cui tutta la costa orientale inglese apparteneva alla Danimarca. Utrecht era parte della Spagna, la Polonia e la Svezia scendevano fino al Mar Nero, mentre la Francia e la Germania arrivavano fino a Mosca per poi tornare là dove erano venute. Questo piccolo film mostrerebbe che tutto il mondo e non solo i Balcani si comporta come un’oca ubriaca.»

Benjamin Domenech

La última década de Mekas en este mundo fue a su vez mi primera en el cine. En 2009, con 23 años y el arrojo que sólo la juventud desesperada puede dar, fundé una productora con amigos, comencé a producir películas y a colaborar en la publicación de ensayos sobre cine Kilómetro 111. Ese mismo año, el director de la revista me regaló una copia de "Ningún lugar adonde ir", los diarios escritos de Mekas, recién publicados en Argentina. La revista tomaba su nombre de la película homónima de Mario Soffici (1938) acerca del desplazamiento de los trabajadores rurales con la llegada del tren a sus tierras de mano de los ingleses. Hoy, la relación entre ésta y Mekas me parece evidente como un secreto a voces.

También con el tren como protagonista infame y original, el desplazamiento condujo a Mekas de Lituania a un campo de trabajo forzado en Alemania y finalmente a Nueva York1, ciudad en la que viviría hasta el final en lucha permanente con un enemigo intrínseco del exilio: el sentido de pertenencia. El suyo fue un combate silencioso pero activo, librado en el campo de la anotación de la vida cotidiana a través de sus diarios filmados. Esa distancia intrusa con los espacios y la gente lo condujo a generar horas y horas de un material inagotable, un esfuerzo sisifeano por familiarizarse con el mundo que lo rodeaba y finalmente habitarlo, pertenecer.

El desplazamiento en la obra de Mekas es sinónimo de mirada curiosa e inquieta, extrañada. No es casual que su primera compra en los EEUU haya sido una cámara Bolex. La mirada cinematográfica es un corrimiento en sí mismo, una forma de interpelar el mundo visible. El cine, una búsqueda inagotable de un nuevo hogar simbólico al que pertenecer.

En gran medida nihilsta, Mekas nos deja inadvertidamente una lección política de capital importancia, una poética existencial: el mundo que habitamos no puede ser cuestionado sin antes experimentarse con curiosidad, con devoción total.

John Mariner

There are some faces that remain themselves for life. Faces beyond the films in which they appeared. Faces that resist the gaze of Roger Corman, Joe Dante, Jonathan Demme, Robert Aldrich, Phil Karlson, Jonathan Kaplan, Steven Spielberg, Samuel Fuller, Martin Scorsese, Robert Zemeckis, James Cameron, Quentin Tarantino. Faces, faces. Faces-faces. Cinema-faces. That’s why Roger Corman, Joe Dante, Jonathan Demme, Robert Aldrich, Phil Karlson, Jonathan Kaplan, Steven Spielberg, Samuel Fuller, Martin Scorsese, Robert Zemeckis, James Cameron, Quentin Tarantino insist on Dick Miller. With his brows wrinkled. The hollowed-out cheeks. His sarcasm. To continue a discourse that, through him, transcends him. To try, even if only the time of an appearance, to approach the invisible speech that knots independently of him. The speech of the face. Of that face. Which inevitably - as it disappears forever - embodies all faces. Like when you return home in the evening after a hard day happy to recognize yourself in those who are waiting for you on the doorway. Faces of clay. Bucket of blood. Afterhours. Companions of a lifetime. Accomplices in crime. In eternal escape at night. Dick Miller.

Yorgos Tsourgiannis

D.A Pennebaker often spoke of Powell & Pressburger’s “I know where I’m going!” as his favourite film in the world. Many others have loved it; Linklater, Hegedus, Scorsese, Chandler, Rivers. Novelist James Agee, responsible for “Let Us Now Praise Famous Men”, a literary masterpiece and chills-producing specimen of deeply evocative, affecting and ripe with dignity observation on human life, yet not one to mince his words when it came to film criticism, praised IKWIG describing it as an “unobtrusively remarkable study of a place and its people” in his 1947 review of the film. Sensitive misty photography, ingenious use of both sound and music, lively and fleshy dialogue coming out the mouths of nuanced characters and stunning performances are matched by the inherent openness and curiosity of the filmmakers. The result is an astutely authentic evocation of place and its effect on people. Plenty documentary like instances of the Hebrides life and folklore are offered; the céilidh dance, the seals’ singing, the Gaelic banter, the locals’ gossip or the Corryvreckan maelstrom legend.

Yet this is not why Pennebaker absolutely loved this film to the point of wanting to “hug it somehow!” He marvelled instead at how fantasy is balanced with realistic scenes, how for instance real Scots are incorporated into the story and at how Powell dealt with the reality of what he found there. “…he (Powell) was turned loose in a place that he kind of knew about, but didn’t know—and that, to me, kind of speaks to the future somehow….I’m sure that all of the good dramatists that have ever lived have thought of that… hundreds of years later. Can it still work? All those people in my head, can they come out and live for somebody else? This is what woke me up!”

This quote in some way epitomises Mr Pennebaker’s philosophy and the creative process behind a lifetime drenched in film.

Sort of like taking the dog out for a walk, never quite knowing what exactly will happen. Scavenging for camera worthy, theatre important, “interesting” moments and gambling on his sometimes ordinary, sometimes extraordinary subjects performing themselves and gambling on himself dancing around them with his camera, performing with them to somehow capture the real. In a language that speaks to the future. But not with a lot of words.

Ever since that 3rd Avenue elevated train departed for one of its numbered journeys in Manhattan, D.A Pennebaker on board with Duke Ellington from the loudspeaker has graced us, (for the most part together with his creative partner Chris Hegedus) with a multitude of such moments.

Say,

his three year old daughter strolling on central park, Diane Arbus at the back of a car on the way to Timothy Leary’s marrying to Ms Schlebrugge, Uma Thurman’s mom, Tom Moore casually discussing Feydeau farce on the ride back from the airport. Carol Burnett’s class act in keeping a Broadway audience aroar with laughter whilst backstage repairs are underway. A bare-chested Dave Gahan singing over a flipper or later reflecting on his killing impulses because of pent up stress. Germain Greer’s eye-rolls to a patronising Norman Mailer or Susan Sontag calling him out for his misinformed gallantry. George Stephanopoulos trying to trim half a second, maybe a whole second off Bill Clinton’s speech. Clinton calling Hillary his “Valentine’s Day girl”. Producer Rocco Landesman wondering on camera if his director was the one to be split in half. Chef Pfeiffer discussing the fou fou of creampuffs or an embarrassed Regis Lazard lamenting the breaking of his almond cookies in front of his bemused wife. Ziggy singing “Time takes a cigarette…” at the Hammersmith or Allen Ginsberg skulking around as Dylan flips cards.

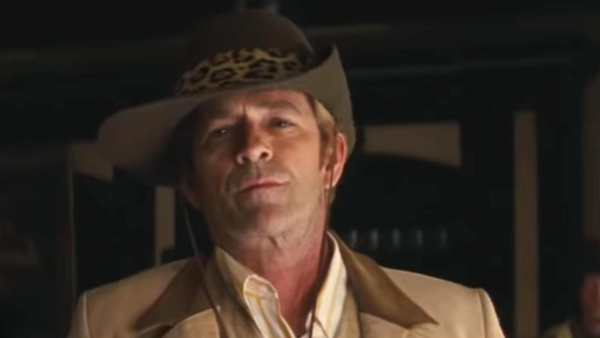

Simone Emiliani

Luke Perry torna a vivere nel breve tempo di una scena di C’era una volta a…Hollywood, l’ultimo film di Quentin Tarantino. Nella versione in dvd in uscita proprio in questi giorni negli Usa, ci saranno 20 minuti in più che mostrano altre scene della serie western Lancer in cui Rick Dalton/Leonardo Di Caprio è la guest star. In uno di questi frammenti recuperati, Perry che interpreta Wayne Maunder, è vestito di azzurro, ha il bastone e cappello, cammina zoppicando e litiga con James Stacy/Timothy Olyphant che di quella serie è stato il protagonista ‘buono’. L’ennesimo tentativo, estremo e grandioso, di una possibile inversione di una carriera. Sempre irrimediabilmente legata alla figura di Dylan McKay di Beverly Hills 90210. Che oggi invece non solo è un magnifico reperto, ma rappresenta quella commedia sentimentale che nel cinema/tv statunitense sembra definitivamente scomparso. Non solo come forma narrativa, ma proprio come corpo. C’è un episodio della prima stagione, Una storia romantica. Brenda e Dylan hanno litigato. Si sono poi chiariti e si baciano appassionatamente sul divano. Quei fasci di luce anni ’80 magici. Tra Ridley Scott e Adrian Lyne. Quel cinema videoclip che si è spostato sulla tv anni ’90. Dove Dylan è forse una delle re/incarnazioni più rappresentative. Che forse non doveva mai uscire da quel ruolo. E da quel programma. E in Italia l’effetto Luke Perry si vede in uno dei migliori cinepanettoni di sempre, Vacanze di Natale ’95 di Neri Parenti. Forse è già un’apparizione dall’aldilà. O un fantasma. Un fascio di luce simile a Beverly Hills 90210. Appare Luke Perry che è Dylan (quasi simbiosi attore/personaggio) sulle note di No More I Love You. Forse è il tempo dell’attesa, del sogno. E quell’immagine è una soggettiva non dichiarata, quella di Cristiana Capotondi adolescente. Così, forse, come lo vedevano, molte coetanee. E il nostro sguardo era inevitabilmente filtrato da quello loro. Ci sono molte doppie identità di Luke Perry che il cinema non ha adeguatamente valorizzato. Come quella della sua sterzata, impossibile inversione nello straordinario Normal Life diretto da John McNaughton, feroce come Henry, pioggia di sangue. Un agente di polizia che diventa un rapinatore di banche per sopperire alla sua situazione economica dopo che si è sposato con Pam. Lui e Ashley Judd, una delle coppie potenzialmente più forti e oscurate in un poliziesco che poteva, anche questo, arrivare dal decennio precedente. Forse, davvero, per Luke Perry, bastava essere nato dieci anni prima.

Naked

Seize the time, questa frase mi appare ogni volta che sento il tuo nome, Agnés, da quando vidi l’omonimo lavoro di Antonello Branca. Perché nonostante il film del fotografo/filmmaker abruzzese sia più articolato, diretto e approfondito, per tutti è sempre stato il tuo Black Panthers il film sul movimento afroamericano. Afferrare il tempo è stata una tua prerogativa, con tutta la selvaggia bestialità che distanzia l’afferrare dal prender(si) tempo. In questo senso Cléo, con la sua ora e mezza effettiva tra le 5 e le 7, resta lavoro manifesto della tua opera, anche se a differenza di tanti altri autori hai avuto la fortuna rara che in tanti conoscono le tue immagini prima ancora che il tuo nome. Fino alla fine hai cercato il momento giusto in qualsiasi posto, come a voler inchiodare sempre un tempo nello spazio che è il (tuo) cinema, sempre avanti, con quell’annusare l’aria alla ricerca dell’attuale tipico dell’umanità sinistra. È quest’ultima, con cui intessevi una dinamica tra “civetteria e angoscia” (così intitolasti la tua presentazione di Cleo) che vuole impalare il tuo cinema e ne fa bandiera sventolante ai capricci dei venti (Agnés la femminista, Agnés la comunista, Agnés l’artista e così via) anziché lasciarlo libero, spazio nello spazio, inafferrabile come tu sei stata.

Ultimi articoli pubblicati

- 2025-03-24 Chime/Cloud/Serpent’s Path (Kurosawa Kiyoshi)

- 2025-03-24 Abiding Nowhere (Tsai Ming-liang)

- 2025-03-24 The Box Man (Gakuryū Ishii)

- 2025-03-24 Grand Tour (Miguel Gomes)