"If I think about the future of cinema as art, I shiver" (Y. Ozu, 1959)

Nato a Roma nel 1968 si occupa di bla, bla, bla. Collabora con Skillweb, Lynx e altre società nel campo delle nuove tecnologie di comunicazione.

Appassionato di fotografia, montagna, ecologia e libertà, ASR, subbuteo e bicicletta, grafico e webmaster spesso per lavoro, spesso per piacere.

Tra le sue opere più importanti

- bla bla bla

- bla bla

- bla bla bla bla

Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor)

Il movimento aperto delle relazioni umane

Vanna Carlucci

È il 1990 in Cile, cade la dittatura di Pinochet, si apre un nuovo capitolo, una strada che, in questo film, diventa una via sbeccata, selvatica, metafora di una rinascita (quella del Cile, ora, democratico) che deve arrivare ancora a piena maturazione e deve riformulare il proprio senso attraverso una costante interrogazione. Tarde para morir joven (presentato in concorso a Festival di Locarno e vincitore del Pardo per la miglior regia) rappresenta un lungo percorso che non si chiude mai, come una domanda sempre aperta, una dimensione sospesa dentro un territorio fuori dal mondo, dalla città, senza confini. Qui, nella natura, vive una piccola comunità di famiglie, adulti e adolescenti come figli di un tempo non ancora nato. Non esistono muri, anche le piccole abitazioni diventano finestre sul mondo, un eterno sguardo aperto (quello della regista) ed un eterno slanciarsi verso l’altro da parte dei singolo. Il concetto stesso di comunità è un rendersi conto della presenza dell’altro non come barriera ma come mezzo che scatena passioni attraverso l’esposizione della propria singolarità: comunità «come essere in comune. L’in (il con, il cum latino della ‘comunità’) […] indica un essere in quanto relazione, identico all’esistenza stessa: alla venuta all’esistenza dell’esistenza. […]» (J. L. Nancy 1986, p.184). La condivisione degli spazi diventa ogni volta ridefinibile, riconfigurabile e dunque mai compiuta non perchè c’è mancanza ma perché lascia aperta ogni possibilità di trasformazione.

Ogni fotogramma diventa immagine evanescente, un cane scompare riappare e, ancora, esce di scena, sembra quasi chiedersi cosa resta di un tempo ormai trascorso e cosa si perde tra i fumi di una terra ai piedi delle Ande. C’è la nostalgia, un sentimento che s’impolvera per tutto il film e c’è il colore sbiadito della mancanza (il tempo in cui la stessa Dominga Sotomayor ha vissuto) che si fonde con certe musiche anni ‘80; ogni immagine sembra la proiezione di una vecchia pellicola o VHS, ogni momento sembra la rievocazione di un ricordo. Ma Tarde para morir joven è anche e soprattutto un racconto su alcuni adolescenti (Sofia, Lucas e Clara) in piena lotta con se stessi e con l’altro: in fondo l’occhio di Dominga Sotomayor è concentrato a seguire il movimento delle relazioni umane (prendiamo Mar, ad esempio, che inscena la vita di una coppia al mare; o De juvenes a Domingo che ritrae il viaggio di una famiglia in vacanza) senza l’aspettativa che ci debba essere un colpo di scena. La quotidianità è ripetizione e in questa partitura emerge la vita: l’amore allora diventa scavo interiore, attesa verso una madre che non tornerà mai più, lotta per la conquista di un bacio, delusione, odio: è la natura stessa a diventare madre ostile pronta a bruciare.

Monrovia, Indiana (Frederick Wiseman)

Solo i monroviani

Mariuccia Ciotta

In millequattrocento si muovono tra l’azzurro del cielo e il giallo dei campi di granturco, nello spazio limitato di un set ideale, beati ed estranei al mondo di fuori. Tutto inizia e finisce a Monrovia, Indiana, lo stato della Corn Belt, la fascia agricola del Midwest dove il mais scorre a fiumi e “l’invasione degli ultracorpi” sembra riuscita. “Prima i monroviani” ? No, “solo i monroviani”, slogan della piccola città, dependance dell’America First. Il 65% degli abitanti ha votato Trump, mai nominato, fantasma che si aggira nelle casette ridenti adorne di fiori. Monrovia sembra un disegno di Norman Rockwell, ma dietro la macchina da presa c’è Frederick Wiseman il documentarista americano che vede al di là delle immagini e affonda lo sguardo nella realtà come in Titicut Follies, Art Berkeley, Ex Libris. “Il leggendario documentarista volge la sua camera verso una città pro-gun, pro-God Midwestern e ci offre una visione storica di come si vive nell’America di Trump” (Peter Travers - Rolling Stone).

La chiesa, la bottega di tattoo, il barbiere, il supermercato, la palestra disposti in fila lungo la strada che attraversa il paese distante 40 chilometri da Minneapolis nei confini dell’Indiana che vuol dire Terra degli indiani, abitata al 90% da bianchi. I nativi sono lo 0,63%, gli afroamericani il 9,42%. Una ragazza black, l’unica in giro, voce da usignolo, bellissima, canta a un matrimonio composto da una coppia oversize, in linea con la stazza dei monroviani, golosi di cibo non commestibile. Wiseman, il perfido innocente, curiosa nelle stalle pullulanti di maiali rosa e poi ci porta nelle cucine esalanti odore di “pepperoni” e insaccati destinati a imbottire rotoli di pasta fritta, hamburger di carne scura, un impasto di macinato e polvere di aglio. La pizza va forte, cosparsa di salsa e salsicce. L’obiettivo affonda nella poltiglia tritata, curiosa nei macchinari che mescolano, impastano, friggono, sfornano. Le macchine sono i veri idoli di Monrovia, la festa cult è un’asta di trebbiatrici.

Dal parrucchiere le matrone gigantesche cercano invano di migliore l’aspetto, gli uomini lo stesso con il ricorso a birra e fucili, venduti per ammazzare i cervi che rosicchiano l’insalata. Visita a una armeria, i clienti si inebriano di fronte a un pistolone con la canna lunghissima, ma Wiseman inquadra sullo sfondo una donna non più giovane - i giovani scarseggiano - che analizza una rastrelliera di fucili e accarezza le canne. Qui non ci sono i suprematisti bianchi della Louisiana di Roberto Minervini eppure l’estatico sguardo della signora a caccia di un passatempo è da brividi. In caso di noia o di infelicità, preti e predicatori informano, durante cerimonie estenuanti di nozze e funerali, che dio ha destinato a Monrovia una dimora speciale nell’alto dei cieli. Lunga predica da venditore di paradisi con il rito di due croci che dovrebbero incastrarsi per assicurare l’eterna unione tra gli sposi, ma non ne vogliono sapere, simulacri sghembi, più vicini agli attrezzi di una cerimonia voodoo. In controcampo, l’arringa interminabile di fronte alla bara, controllo minuzioso dei presenti, la pioggia cade.

Wiseman si infila dovunque, come al solito, anche nella seduta del consiglio comune che discute su una panchina - o meglio due? - da collocare davanti alla biblioteca. L’argomento è scottante perché a Monrovia non c’è spazio pubblico. Non c’è un mall né una piazza né un parco. C’è il supermercato, però, che espone scatole di cibo, buste di nachos e patatine, pareti di dolciumi e litri di bevande colorate. Il serbatoio di voti trumpisti è gonfio di calorie. Oltre alle panchine, mancano gli idranti e un incendio potrebbe, dice qualcuno, mandare a fuoco l’intero paese. Visti con sospetto, gli idranti, prefigurano forse un aumento della popolazione? I monroviani non gradiscono. Bastano quei 1.400 che contano il doppio per corporatura e per età, tanto che la cerimonia massonica sembra la ricreazione di una casa di riposo. Si conferisce la medaglia d’oro a un uomo incerto sulle gambe, tremolante, insignito per meriti passati, tutto in una stanza spoglia, tra grandi dichiarazioni di fedeltà alla Loggia. Twin Peaks. Ecco la donna del ceppo, l’indiano stralunato in cerca delle sue origini, lo sceriffo, Dale Cooper sonnabambulo, spettri elettrici, mostri dell’aldilà. David Lynch è passato da Monrovia.

Questo Midwest, però, non è miserabile, Monrovia è florida e si vede dalle trebbiatrici splendenti, i mega-trattori, le macchine per innaffiare i campi, per imballare il fieno e per ogni cosa... è un’alacre fabbrica che sforna prodotti seriali, dalle polpette ai quintali di chicchi dorati. Tutti sorridono, arricchiti, l’occhio a Wall Street per le quotazioni in borsa del mais. Monrovia è uno stato mentale, dove non si parla di politica, almeno nelle dieci settimane di riprese. Un luogo privilegiato un po’ come Ebbing, Missouri. Il paesaggio gioisce sotto il sole per 143’, le pannocchie riflettono i raggi, tutto è perfetto a Monrovia. Se non fosse per l’ultima visita nello studio di un veterinario che decreta il genere horror del film, finito nel sangue di un cane boxer al quale amputano la coda in diretta. Non c’è modo di ripetere la scena, questo è “cinema del reale”? È come una partita di basket, lo sport cittadino? Ma no, è Frederick Wiseman, mai cosi emotivo e sarcastico, che - come faceva Rossellini - dalle indagini sulla realtà azzarda qualche risposta e ha chiesto al boxer di posare per lui, di farsi interprete degli orrori della città pro-gun e pro-God Midwestern. E ci manda una cartolina magnifica della provincia americana accompagnata idealmente dalla musica di Angelo Badalamenti.

FUTURE OF CINEMA (2) - Long Day’s Journey Into Night (Bi Gan)

FUTURE OF CINEMA (3) - Introduzione all’oscuro (Gastón Solnicki) + Diari di Angela - Noi due cineasti (Yervant Gianikian)

FUTURE OF CINEMA (4) - In My Room (Ulrich Köhler)

FUTURE OF CINEMA (5) - Quantification Trilogy: Quickeners, Liminals, I Can See Forever (Jeremy Shaw)

SIGNS OF CHAOS (1) - The Other Side of the Wind (Orson Welles)

SIGNS OF CHAOS (2) - Zan/Killing (Conversazione con Shinya Tsukamoto)

SIGNS OF CHAOS (3) - Seducão da carne (Conversazione con Julio Bressane)

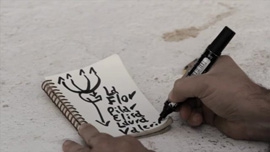

SIGNS OF CHAOS (4) – La Flor (Mariano Llinás)

Ultimi articoli pubblicati

- 2025-03-24 Chime/Cloud/Serpent’s Path (Kurosawa Kiyoshi)

- 2025-03-24 Abiding Nowhere (Tsai Ming-liang)

- 2025-03-24 The Box Man (Gakuryū Ishii)

- 2025-03-24 Grand Tour (Miguel Gomes)